JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

スズキXR34M1

XR34 SUZUKI (ganriki.net)

で、「某所に置かれている」としてたXR34M1(1980年型RGB500の内の1機種)ですが、現在は浅間記念館に展示されており、展示リストに「RGB500」とあります。

浅間記念館(二輪車展示館) 長野原町営浅間園 (asamaen.tsumagoi.gunma.jp)

個人の訪問記録

#浅間記念館 - Twitter検索 / Twitter

に写真があります。

XR3400、XR3402H、XR3403H、XR34M1、XR34M2の区分はこちら。私見ですが。

XR34 SUZUKI (ganriki.net)

で、「某所に置かれている」としてたXR34M1(1980年型RGB500の内の1機種)ですが、現在は浅間記念館に展示されており、展示リストに「RGB500」とあります。

浅間記念館(二輪車展示館) 長野原町営浅間園 (asamaen.tsumagoi.gunma.jp)

個人の訪問記録

#浅間記念館 - Twitter検索 / Twitter

に写真があります。

XR3400、XR3402H、XR3403H、XR34M1、XR34M2の区分はこちら。私見ですが。

XR34 SUZUKI (ganriki.net)

PR

ヤマハ0W16/0W17(1973-75年型YZR350/YZR250)

表題は1973-75年のヤマハ350/250cc2ストローク並列2気筒のファクトリーマシンで

0W16 350㏄

0W17 250cc

です。「0W〇〇」はヤマハ社内の計画記号であり、かつ機種記号です。

1973年に登場した700㏄/500㏄4気筒の計画記号が0W19で、機種記号が0W19(700㏄)、0W20(500㏄)だったのと同様、この2機種も計画記号は0W16だったのでしょう。

0W16/0W17の3年間の勝利数は次のとおりです。

ヤマハGP500勝記念サイトでは0W17(250cc)は影も形もありません。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

0W16(350cc)は1974年にだけ6勝を挙げたことになっていますし、マシンの写真は1979年型TZ350です。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

また、ヤマハGP参戦50年記念サイトの記事

年代別一覧(1970~1979年) - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で登場するのは、1974 年の頁

1974年 - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で「500ccクラスに加え350ccクラスにもエントリーしたG・アゴスチーニはYZR350(0W16)を駆り、全10大会中で5勝を飾りチャンピオンを獲得した」とあるだけで、1973、1975年の頁には何の記述もありません。

あまりにも扱いが軽いですね。

一方、コミュニケーションプラザに展示されている0W16の説明書き

1975年 YZR350(0W16) - コミュニケーションプラザ | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では「1973年ダッチTTで0W16としてデビュー~1974年ジャコモ・アゴスチーニ、1975年ジョニー・チェコットのチャンピオン獲得に貢献した」

とあります。「ダッチTT」は正しいのですが、「1975年ジョニー・チェコット」は誤りです。0W16の戦績の過大評価ですね。1975年、セコットは250㏄クラスでは0W17に乗りましたが、350ccクラスでは0W16ではなくTZ350に乗りました。

なお、コミュニケーションプラザに展示されている0W16は1975年型ですが、当時製作されたものではなく、21世紀になって海外で製作されたレプリカです。

(続く)

0W16 350㏄

0W17 250cc

です。「0W〇〇」はヤマハ社内の計画記号であり、かつ機種記号です。

1973年に登場した700㏄/500㏄4気筒の計画記号が0W19で、機種記号が0W19(700㏄)、0W20(500㏄)だったのと同様、この2機種も計画記号は0W16だったのでしょう。

0W16/0W17の3年間の勝利数は次のとおりです。

1973年

0W17 3勝(ヤーノ・サーリネン)、2勝(Teuvo Länsivuori)

0W16 2勝(Teuvo Länsivuori)

1974年

0W17 参戦せず

0W17 参戦せず

0W16 5勝(ジャコモ・アゴスチーニ)、1勝(Teuvo Länsivuori)

1975年

0W17 2勝(ジョニー・セコット)

0W16 1勝(アゴスチーニ)、1勝(金谷秀夫)

しかし、0W16/0W17いずれも、ヤマハのウェブサイトで語られる歴史では影が薄い存在です。ヤマハGP500勝記念サイトでは0W17(250cc)は影も形もありません。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

0W16(350cc)は1974年にだけ6勝を挙げたことになっていますし、マシンの写真は1979年型TZ350です。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

また、ヤマハGP参戦50年記念サイトの記事

年代別一覧(1970~1979年) - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で登場するのは、1974 年の頁

1974年 - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で「500ccクラスに加え350ccクラスにもエントリーしたG・アゴスチーニはYZR350(0W16)を駆り、全10大会中で5勝を飾りチャンピオンを獲得した」とあるだけで、1973、1975年の頁には何の記述もありません。

あまりにも扱いが軽いですね。

一方、コミュニケーションプラザに展示されている0W16の説明書き

1975年 YZR350(0W16) - コミュニケーションプラザ | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では「1973年ダッチTTで0W16としてデビュー~1974年ジャコモ・アゴスチーニ、1975年ジョニー・チェコットのチャンピオン獲得に貢献した」

とあります。「ダッチTT」は正しいのですが、「1975年ジョニー・チェコット」は誤りです。0W16の戦績の過大評価ですね。1975年、セコットは250㏄クラスでは0W17に乗りましたが、350ccクラスでは0W16ではなくTZ350に乗りました。

なお、コミュニケーションプラザに展示されている0W16は1975年型ですが、当時製作されたものではなく、21世紀になって海外で製作されたレプリカです。

(続く)

ダンロップ TT100

いうまでなく、ダンロップの二輪用タイヤの銘柄名です。この名前の由来について、ダンロップ二輪のウエブサイト

バイクのタイヤならDUNLOP (dunlop-motorcycletyres.com)

からリンクする

ルックスも乗り味もネオクラシックモデルに最適な、ダンロップTT100GP/TT100GPラジアル 特集記事&最新情報|バイクブロス (bikebros.co.jp)

に次のように書かれています。

「ダンロップがTT100の前身となるK81を発売したのは、1968年のこと。そしてK81を履くトライアンフ・スラクストンボンネビルで、1969年にマン島TTに参戦したマルコム・アップヒルは、750ccプロダクションクラスで史上初の平均ラップ100mph≒160km/hオーバー、100.37mphを記録し、劇的な優勝を達成したのである。この戦果を記念して、当時のダンロップはK81の製品名をTT100に変更。」

100mph=160.93km/h≒161km/hということはさておき、K81がTT100に名称変更したように書かれています。

Wikipediaでは

TT100 (motorcycle tyre) - Wikipedia

The Dunlop K81 TT100 is a motorcycle tyre~~~

Originally introduced in early 1968 as the Roadmaster K81 rear tyre by Dunlop Rubber Co. Ltd, the tyre was renamed "TT100" because it was the first production tyre to reach a lap speed of 100 mph over the Isle of Man TT race course when Malcolm Uphill rode his works Thruxton Bonneville to victory in 1969 with a fastest lap of 100.37 mph during the 750 cc class production race.

「renamed」とありますが、上の文では「K81 TT100」となっています。

1983年に私のバイクの後タイヤをTT100に交換したのですが、タイヤに「K81」と「TT100」の文字がありました。つまりK81→TT100に名称変更したのではなく、K81にTT100という名称が付加されただけです。

現在のダンロップEUのウエブサイト

Dunlop TT100 Tyres | Dunlop

では、「4.10-18 59H TT K81 TT100」等、4サイズがラインナップされており、「K81 TT100」とされています。

ではTT100GPは?

知り合いが昨秋に国内タイヤ販売店で窓口購入したTT100GPにK81の文字はありませんでしたが、ネットでTT100GPの画像を検索すると、タイヤにK81とTT100の文字が見られるものがあります。

メルカリ - DUNLOP TT100GP 18inch 【メンテナンス】 (¥3,500) 中古や未使用のフリマ (mercari.com)

一部を拡大すると

「K81」が見えます。

サイズ、時期、製造国によってTT100GPにK81の文字があるものとないものがあるのでしょうか?

バイクのタイヤならDUNLOP (dunlop-motorcycletyres.com)

からリンクする

ルックスも乗り味もネオクラシックモデルに最適な、ダンロップTT100GP/TT100GPラジアル 特集記事&最新情報|バイクブロス (bikebros.co.jp)

に次のように書かれています。

「ダンロップがTT100の前身となるK81を発売したのは、1968年のこと。そしてK81を履くトライアンフ・スラクストンボンネビルで、1969年にマン島TTに参戦したマルコム・アップヒルは、750ccプロダクションクラスで史上初の平均ラップ100mph≒160km/hオーバー、100.37mphを記録し、劇的な優勝を達成したのである。この戦果を記念して、当時のダンロップはK81の製品名をTT100に変更。」

100mph=160.93km/h≒161km/hということはさておき、K81がTT100に名称変更したように書かれています。

Wikipediaでは

TT100 (motorcycle tyre) - Wikipedia

The Dunlop K81 TT100 is a motorcycle tyre~~~

Originally introduced in early 1968 as the Roadmaster K81 rear tyre by Dunlop Rubber Co. Ltd, the tyre was renamed "TT100" because it was the first production tyre to reach a lap speed of 100 mph over the Isle of Man TT race course when Malcolm Uphill rode his works Thruxton Bonneville to victory in 1969 with a fastest lap of 100.37 mph during the 750 cc class production race.

「renamed」とありますが、上の文では「K81 TT100」となっています。

1983年に私のバイクの後タイヤをTT100に交換したのですが、タイヤに「K81」と「TT100」の文字がありました。つまりK81→TT100に名称変更したのではなく、K81にTT100という名称が付加されただけです。

現在のダンロップEUのウエブサイト

Dunlop TT100 Tyres | Dunlop

では、「4.10-18 59H TT K81 TT100」等、4サイズがラインナップされており、「K81 TT100」とされています。

ではTT100GPは?

知り合いが昨秋に国内タイヤ販売店で窓口購入したTT100GPにK81の文字はありませんでしたが、ネットでTT100GPの画像を検索すると、タイヤにK81とTT100の文字が見られるものがあります。

メルカリ - DUNLOP TT100GP 18inch 【メンテナンス】 (¥3,500) 中古や未使用のフリマ (mercari.com)

一部を拡大すると

「K81」が見えます。

サイズ、時期、製造国によってTT100GPにK81の文字があるものとないものがあるのでしょうか?

1986年型ホンダNSR250(NV1B)の排気管(2)

さて、世界選手権では、第8戦フランス(7月20日)で各ライダーのマシンが一斉に新型排気管になります。

第7戦ベルギーGPプラクティス、レースの映像。

以下の写真はこの映像から切り取ったもので、各マシンともフェアリングから出る下側排気管(車体右側)が短く「とぐろ」型と分ります。

アントン・マング

アルフォンシト・ポンス

ジャン・フランソワ・バルデ

ドミニク・サロン

ファウスト・リッチ

ヴィルジニオ・フェラーリ

そして、第8戦フランスGPの映像。

以下の写真はこの動画から切り取ったもので、下側排気管(車体右側)が後方に長く伸びています。

マング

ポンス

サロン

当時の世界GPスケジュールを確認すると

第1戦スペイン(5月4日)、第2戦イタリア(5月18日)、第3戦ドイツ(5月25日)~第6戦オランダ(6月28日)、第7戦ベルギー(7月6日)、第8戦フランス(7月20日)

です。

この第2戦イタリアGPがホンダにとって転換点だったようです。このレース、マングとラバードが激しいレースを繰り広げ、僅差でマングが勝ったのですが、直線が長いモンツァでヤマハ0W82がNSR250と対等に戦ったのです。

新型排気管の開発がいつ頃始まったのかは分かりませんが、このイタリアGPの結果が、ホンダにNSR250の最高出力向上を急がせることになったと思います。そして、イタリアGPの1週間後の全日本第6戦菅生で新型排気管が姿を現しました。

その後も何回かの仕様変更とテストが行われ、初登場(菅生)から2か月後の第8戦フランスGPで投入されました。

おそらく、第7戦ベルギーと第8戦フランスの間の2週間に新型排気管がGPライダーによってテストされたのでしょう。

第7戦ベルギーGPプラクティス、レースの映像。

以下の写真はこの映像から切り取ったもので、各マシンともフェアリングから出る下側排気管(車体右側)が短く「とぐろ」型と分ります。

アントン・マング

アルフォンシト・ポンス

ジャン・フランソワ・バルデ

ドミニク・サロン

ファウスト・リッチ

ヴィルジニオ・フェラーリ

そして、第8戦フランスGPの映像。

以下の写真はこの動画から切り取ったもので、下側排気管(車体右側)が後方に長く伸びています。

マング

ポンス

サロン

当時の世界GPスケジュールを確認すると

第1戦スペイン(5月4日)、第2戦イタリア(5月18日)、第3戦ドイツ(5月25日)~第6戦オランダ(6月28日)、第7戦ベルギー(7月6日)、第8戦フランス(7月20日)

です。

この第2戦イタリアGPがホンダにとって転換点だったようです。このレース、マングとラバードが激しいレースを繰り広げ、僅差でマングが勝ったのですが、直線が長いモンツァでヤマハ0W82がNSR250と対等に戦ったのです。

新型排気管の開発がいつ頃始まったのかは分かりませんが、このイタリアGPの結果が、ホンダにNSR250の最高出力向上を急がせることになったと思います。そして、イタリアGPの1週間後の全日本第6戦菅生で新型排気管が姿を現しました。

その後も何回かの仕様変更とテストが行われ、初登場(菅生)から2か月後の第8戦フランスGPで投入されました。

おそらく、第7戦ベルギーと第8戦フランスの間の2週間に新型排気管がGPライダーによってテストされたのでしょう。

1986年型ホンダNSR250(NV1B)の排気管

1986年、ヤマハ0W82のライバルとなったホンダNSR250(NV1B)についても触れます。

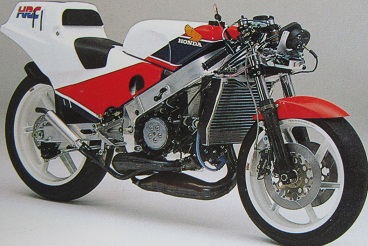

シーズン前公表写真。

エンジンは1軸クランク90度V型2気筒で、2気筒とも前方排気です。1985年型RS250RW(NSR250/NV1A)と同様、下気筒排気管がエンジン下でとぐろを巻いた後に右スイングアーム横に伸びます。

マスの集中化、空気抵抗の低減に効果があったでしょうし、何より排気管の膨張室のスイングアームへの干渉を避けることができます。

しかし、このような曲げが大きい排気管は、とぐろを巻かず伸ばす排気管に較べエンジン性能上はマイナスで、1986年にヤマハが純ファクトリーマシン0W82を本格的に走らせるようになると、この「とぐろ」排気管も見直されました。

シーズン終盤、国内で雑誌取材に供された

-/NSR250F-6811(エンジン番号不明)

下排気管がとぐろを巻かず、後方に伸びています。

下はエンジン下側から見た写真で、上が進行方向です。

左上のプラグキャップがあるのが下気筒のシリンダーヘッドで、このシリンダーの排気口は上排気管に隠れていますが、下気筒の排気管はエンジン下右寄り(写真左側)から左寄り(写真右側)になり、(写真には写ってませんが)再び右寄りになり、右スイングアーム辺りに顔を出します。

この形態の排気管は世界GPで登場する前に全日本選手権で姿を見せました。

全日本第5戦筑波(5月11日)車検時の清水雅広のNSR250。

860511_250_04nsrsimizu.jpg - scan19xx (seesaa.net)

この時点では「とぐろ」排気管です。

同じく車検時の山本隆義のNSR250。

860511_250_05yamamoto_nsr.jpg - scan19xx (seesaa.net)

分りにくいですが「とぐろ」排気管です。

そして、新型排気管が全日本第6戦菅生(5月24日)で姿を見せます。ライダースクラブ1986-8の記述。

「清水のNSRには直線的にテールパイプが取り出された新型エキゾーストが装着されていた。もう1台のNSRは西川原尚に与えられ、こちらは従来型」

この動画から切り取った清水のNSRの画像。

また、44秒あたりのスタート直前のシーンで西川原(ゼッケン8)のNSR250が写っていますが、下側排気管が短いので「とぐろ」と分ります。

第7戦鈴鹿では250ccクラスはなく、全日本第8戦筑波(6月22日)では清水選手以外のNSR250も新型排気管になります。ライダースクラブ1986-9の記述。

「ホンダは、菅生で清水雅広が使った若干高速型のエキゾーストを西川原尚にも与えた」

この動画から切り取った清水のNSRの画像。

排気管の膨張室からテールパイプへの接続部が滑らかになったように見えます。

(続く)

シーズン前公表写真。

エンジンは1軸クランク90度V型2気筒で、2気筒とも前方排気です。1985年型RS250RW(NSR250/NV1A)と同様、下気筒排気管がエンジン下でとぐろを巻いた後に右スイングアーム横に伸びます。

マスの集中化、空気抵抗の低減に効果があったでしょうし、何より排気管の膨張室のスイングアームへの干渉を避けることができます。

しかし、このような曲げが大きい排気管は、とぐろを巻かず伸ばす排気管に較べエンジン性能上はマイナスで、1986年にヤマハが純ファクトリーマシン0W82を本格的に走らせるようになると、この「とぐろ」排気管も見直されました。

シーズン終盤、国内で雑誌取材に供された

-/NSR250F-6811(エンジン番号不明)

下排気管がとぐろを巻かず、後方に伸びています。

下はエンジン下側から見た写真で、上が進行方向です。

左上のプラグキャップがあるのが下気筒のシリンダーヘッドで、このシリンダーの排気口は上排気管に隠れていますが、下気筒の排気管はエンジン下右寄り(写真左側)から左寄り(写真右側)になり、(写真には写ってませんが)再び右寄りになり、右スイングアーム辺りに顔を出します。

この形態の排気管は世界GPで登場する前に全日本選手権で姿を見せました。

全日本第5戦筑波(5月11日)車検時の清水雅広のNSR250。

860511_250_04nsrsimizu.jpg - scan19xx (seesaa.net)

この時点では「とぐろ」排気管です。

同じく車検時の山本隆義のNSR250。

860511_250_05yamamoto_nsr.jpg - scan19xx (seesaa.net)

分りにくいですが「とぐろ」排気管です。

そして、新型排気管が全日本第6戦菅生(5月24日)で姿を見せます。ライダースクラブ1986-8の記述。

「清水のNSRには直線的にテールパイプが取り出された新型エキゾーストが装着されていた。もう1台のNSRは西川原尚に与えられ、こちらは従来型」

この動画から切り取った清水のNSRの画像。

また、44秒あたりのスタート直前のシーンで西川原(ゼッケン8)のNSR250が写っていますが、下側排気管が短いので「とぐろ」と分ります。

第7戦鈴鹿では250ccクラスはなく、全日本第8戦筑波(6月22日)では清水選手以外のNSR250も新型排気管になります。ライダースクラブ1986-9の記述。

「ホンダは、菅生で清水雅広が使った若干高速型のエキゾーストを西川原尚にも与えた」

この動画から切り取った清水のNSRの画像。

排気管の膨張室からテールパイプへの接続部が滑らかになったように見えます。

(続く)

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(02/06)

(02/04)

(02/04)

(02/02)

(02/01)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性