JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

50cc世界最速は108km/h?(3)

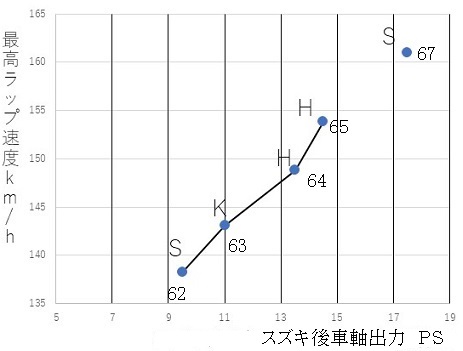

1960年代のスズキの50㏄レーサーの出力は次のとおり公表されています。

スズキ・ホンダ・ヤマハ・他のマシン諸元と性能 (iom1960.com)

この出力は後車軸測定です。

そしてスパフランコルシャンでの50㏄世界GPレースの最速ラップタイムの平均速度と対比してみました。

グラフ中のSはスズキ、Hはホンダ、Kはクライドラーです。最速ラップ速度を出したマシンが全てスズキではないので、横軸のスズキ出力は参考としてください。1966ベルギーGP50㏄クラスは開催されていません。

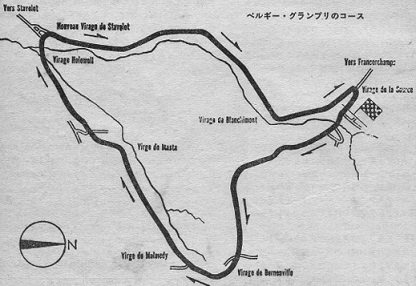

スパフランコルシャンはこんなコースで、1周14.1kmです。

近兼氏の50㏄マシンは14PS※で、1960年代のレーサーがこの出力であればヘアピンカーブのあるスパフランコルシャン1周を150km/hで走れる能力があるでしょう。

その14PSの近兼マシンが長い直線だけのコースで108km/h程度しか出ないというのは、車体に大きな問題があるとしか考えられません。

※クランクシャフトなのか、変速機出力なのか、後車軸なのか不明。

スズキ・ホンダ・ヤマハ・他のマシン諸元と性能 (iom1960.com)

この出力は後車軸測定です。

そしてスパフランコルシャンでの50㏄世界GPレースの最速ラップタイムの平均速度と対比してみました。

グラフ中のSはスズキ、Hはホンダ、Kはクライドラーです。最速ラップ速度を出したマシンが全てスズキではないので、横軸のスズキ出力は参考としてください。1966ベルギーGP50㏄クラスは開催されていません。

スパフランコルシャンはこんなコースで、1周14.1kmです。

近兼氏の50㏄マシンは14PS※で、1960年代のレーサーがこの出力であればヘアピンカーブのあるスパフランコルシャン1周を150km/hで走れる能力があるでしょう。

その14PSの近兼マシンが長い直線だけのコースで108km/h程度しか出ないというのは、車体に大きな問題があるとしか考えられません。

※クランクシャフトなのか、変速機出力なのか、後車軸なのか不明。

PR

50cc世界最速は108km/h?(2)

世界最高峰レースで日本チームが3部門全てで世界最速記録更新の快挙 50㏄エンジンで時速135キロ (msn.com)

チームの活動報告にはありませんが、ネット記事には出てきました。

「最も小さく精密なエンジン」を用いる大会最難関クラスの一つ「50cc+過給器クラス」で、チームのマシンNSX―52が、FIM、AMA両団体の1マイル平均速度、1キロ平均速度など3部門全てで世界最速記録を更新する快挙を成し遂げた」

「直線3・2キロの平均速度。2019年の世界記録の時速101・686キロを107・309キロまで伸ばし、瞬間最高速度は4ストロークの50ccとしては驚異的な時速135キロに達している」

「もともと3・6馬力ほどしかないエンジンを14馬力までパワーアップさせた」

「3部門」 2部門はわかりますが、残る1部門が何なのかわかりません。

「瞬間最高速度135キロ」・・・走路を往復した平均速度が107.309km/hで片道で135km/hを記録したということでしょうか? それならもう一つの片道は89.1km/hですね。風の影響を大きく受けたのかもしれません。

135/89.1=1.515です。4段変速とするなら、135km/hの時は4速、89.1km/hの時は3速で走ったのか?

そもそも、「135キロ」が107.309km/hを出したときの数字なのか?

一応、クラス別記録であることは書かれています。しかし、14PSとは思えない低レベルの数字ですし、50㏄クラスの他クラスの最速記録と比べると目もあてられません。

「小型、精密、高性能という分野ではメイド・イン・ジャパン製品が世界一ということを世界に示せてうれしい」

逆に「メイド・イン・ジャパンは低品質」を証明したように思えてなりません。

参考 従来の50㏄の最速記録(クリックすると大きくなります)

チームの活動報告にはありませんが、ネット記事には出てきました。

「最も小さく精密なエンジン」を用いる大会最難関クラスの一つ「50cc+過給器クラス」で、チームのマシンNSX―52が、FIM、AMA両団体の1マイル平均速度、1キロ平均速度など3部門全てで世界最速記録を更新する快挙を成し遂げた」

「直線3・2キロの平均速度。2019年の世界記録の時速101・686キロを107・309キロまで伸ばし、瞬間最高速度は4ストロークの50ccとしては驚異的な時速135キロに達している」

「もともと3・6馬力ほどしかないエンジンを14馬力までパワーアップさせた」

「3部門」 2部門はわかりますが、残る1部門が何なのかわかりません。

「瞬間最高速度135キロ」・・・走路を往復した平均速度が107.309km/hで片道で135km/hを記録したということでしょうか? それならもう一つの片道は89.1km/hですね。風の影響を大きく受けたのかもしれません。

135/89.1=1.515です。4段変速とするなら、135km/hの時は4速、89.1km/hの時は3速で走ったのか?

そもそも、「135キロ」が107.309km/hを出したときの数字なのか?

一応、クラス別記録であることは書かれています。しかし、14PSとは思えない低レベルの数字ですし、50㏄クラスの他クラスの最速記録と比べると目もあてられません。

「小型、精密、高性能という分野ではメイド・イン・ジャパン製品が世界一ということを世界に示せてうれしい」

逆に「メイド・イン・ジャパンは低品質」を証明したように思えてなりません。

参考 従来の50㏄の最速記録(クリックすると大きくなります)

Teuvo Länsivuori

はフィンランドのレーシングライダーで、最高ランキングは1973年の250㏄2位、350㏄2位です。

翌1974年はヤマハ0W20に乗り500㏄スエーデンGPで優勝(350㏄との2クラス優勝)、翌年はスズキに移籍しXR14に乗りますが、優勝はできませんでした。

1976年はスズキのチーム体制変更もあり市販RG500に乗り、1978年で引退。

この名前の読みですが、フィンランド語では「テウヴォ・ランシヴオリ」に聞こえます(赤字がアクセント)。

Urheilukanava: Imatran Ajot 2008 2/3 (youtube.com)

最初のところ。

48秒あたりから。

JFRMCでの表記も「テウヴォ・ランシヴオリ」に統一していきます。

翌1974年はヤマハ0W20に乗り500㏄スエーデンGPで優勝(350㏄との2クラス優勝)、翌年はスズキに移籍しXR14に乗りますが、優勝はできませんでした。

1976年はスズキのチーム体制変更もあり市販RG500に乗り、1978年で引退。

この名前の読みですが、フィンランド語では「テウヴォ・ランシヴオリ」に聞こえます(赤字がアクセント)。

Urheilukanava: Imatran Ajot 2008 2/3 (youtube.com)

最初のところ。

48秒あたりから。

JFRMCでの表記も「テウヴォ・ランシヴオリ」に統一していきます。

50cc世界最速は108km/h?(加筆あり)

近兼氏のチームの活動報告からすると

ビックギャンブル!ワールドレコードは更新したけど、あえてキャンセルします!!! 日本の精密加工技術を結集して、オートバイ世界最速記録更新に挑戦!(近兼拓史 (SMCプロジェクトリーダー) 2024/08/31 投稿) - クラウドファンディング READYFOR

1kmで64.654mphを記録した後、再チャレンジしたようです。

そして

ボンネビル速報:新記録樹立|TFR_BIGMOSA (note.com)

66.723 - 64.654=2.069 mph=3.330 km/h

ビックギャンブル!ワールドレコードは更新したけど、あえてキャンセルします!!! 日本の精密加工技術を結集して、オートバイ世界最速記録更新に挑戦!(近兼拓史 (SMCプロジェクトリーダー) 2024/08/31 投稿) - クラウドファンディング READYFOR

1kmで64.654mphを記録した後、再チャレンジしたようです。

そして

ボンネビル速報:新記録樹立|TFR_BIGMOSA (note.com)

の下から4番目のTakushi CHIKAKANEを見ると

1kmで107.381km/h(66.723mph)を記録しました。再チャレンジで

66.723 - 64.654=2.069 mph=3.330 km/h

だけ向上したようです。活動報告には最新情報がありませんが。

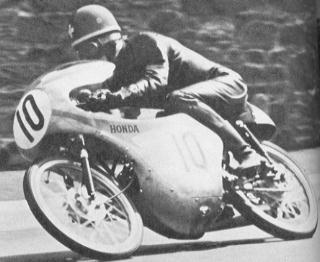

1962年のホンダ50㏄4ストローク単気筒レーサー

のサーキット周回速度にすら遠く及ばない低レベルなクラス別世界新です。いつものように「クラス別」を省いて「50㏄世界最速記録更新」となるのでしょう。

1962年のホンダ50㏄4ストローク単気筒レーサー

のサーキット周回速度にすら遠く及ばない低レベルなクラス別世界新です。いつものように「クラス別」を省いて「50㏄世界最速記録更新」となるのでしょう。

距離

私の古いバイクの距離計が11111.1kmになりました。田舎道を走っていたので途中で停車して撮影。

スピードメーター交換後の数字です。それにしてもあんまり走ってないですね。バイクが腐らない程度に走らせています。私のバイク人生はこのバイクともう1台で終えることになりそうです。

スピードメーター交換後の数字です。それにしてもあんまり走ってないですね。バイクが腐らない程度に走らせています。私のバイク人生はこのバイクともう1台で終えることになりそうです。

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(10/02)

(10/02)

(10/01)

(09/30)

(09/29)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性