JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

ヤマハ発動機の創業 ー 楽器工場の活用なのか?

スズキにヤマハ、かつてはホンダも…静岡はなぜバイク大国? (msn.com)

「楽器メーカーとして創業したヤマハが、バイクを手掛けるようになったのは1955年と、ホンダやスズキに比べると後発です。当初は、稼働の少なかった楽器工場の有効活用が目的であったとされています」

「スズキは織機の製造を、ヤマハは楽器の製造から派生しており、それぞれが行っていた既存の事業のノウハウが、バイクの製造へと役立てられたということのようです」

誤りです

日本楽器(ヤマハ)は木工加工技術を生かして木製プロペラを製造するようになり、さらには金属製プロペラを製造しました。そして、太平洋戦争末期、プロペラ製造施設を新設の佐久良工場に疎開させましたが、戦後、米軍管理下に置かれます。

そして、その工作機械がヤマハに返還されたのですが、ピアノ等の製造に使えるものはなく、その活用法としてバイクの製造に乗り出すことになったのです。「楽器製造工場の活用」ではなく「プロペラ製造施設の活用」です。

ヤマハ発動機のウエブサイト中の

やまももの木は知っている ヤマハ発動機創立時代のうらばなし | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では次のように書かれています。

「プロペラ用工作機械は佐久良工場へ運び出されていたために、ほとんど戦火にあわずに済んだ」

「昭和22年(1947年)にはピアノの生産も再開され、昭和25年9月15日には日本楽器の経営は川上嘉市社長から川上源一社長に継がれ、一つの転機を迎えることになった私も昭和27年11月に技術部の能率課長を命ぜられ、川上源一社長の工場近代化方針に基づき、家内工業的生産方式からの脱皮をはかるための仕事に参加させて頂くことになった。」

「そのころ佐久良工場において、賠償指定を受け整備保管されていた工作機械が、平和産業のためなら使用してよいということになって賠償指定は解除された。これらの工作機械は、当時の日本楽器の仕事の内容からするとほとんど使いみちはなく、何か活用の道はないだろうかと川上社長も頭を痛められていた様子であった」

なお、ヤマハのウエブサイト中の記事の全体の目次は

やまももの木は知っている ヤマハ発動機創立時代のうらばなし | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

です。この記事の元資料はヤマハ発動機創立25年記念誌です。

ヤマハ発動機創立の原点 挑戦 ヤマハ発動機創立の原点 挑戦 [BBqRQmU] - (ontoile.xyz)

「楽器メーカーとして創業したヤマハが、バイクを手掛けるようになったのは1955年と、ホンダやスズキに比べると後発です。当初は、稼働の少なかった楽器工場の有効活用が目的であったとされています」

「スズキは織機の製造を、ヤマハは楽器の製造から派生しており、それぞれが行っていた既存の事業のノウハウが、バイクの製造へと役立てられたということのようです」

誤りです

日本楽器(ヤマハ)は木工加工技術を生かして木製プロペラを製造するようになり、さらには金属製プロペラを製造しました。そして、太平洋戦争末期、プロペラ製造施設を新設の佐久良工場に疎開させましたが、戦後、米軍管理下に置かれます。

そして、その工作機械がヤマハに返還されたのですが、ピアノ等の製造に使えるものはなく、その活用法としてバイクの製造に乗り出すことになったのです。「楽器製造工場の活用」ではなく「プロペラ製造施設の活用」です。

ヤマハ発動機のウエブサイト中の

やまももの木は知っている ヤマハ発動機創立時代のうらばなし | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では次のように書かれています。

「プロペラ用工作機械は佐久良工場へ運び出されていたために、ほとんど戦火にあわずに済んだ」

「昭和22年(1947年)にはピアノの生産も再開され、昭和25年9月15日には日本楽器の経営は川上嘉市社長から川上源一社長に継がれ、一つの転機を迎えることになった私も昭和27年11月に技術部の能率課長を命ぜられ、川上源一社長の工場近代化方針に基づき、家内工業的生産方式からの脱皮をはかるための仕事に参加させて頂くことになった。」

「そのころ佐久良工場において、賠償指定を受け整備保管されていた工作機械が、平和産業のためなら使用してよいということになって賠償指定は解除された。これらの工作機械は、当時の日本楽器の仕事の内容からするとほとんど使いみちはなく、何か活用の道はないだろうかと川上社長も頭を痛められていた様子であった」

なお、ヤマハのウエブサイト中の記事の全体の目次は

やまももの木は知っている ヤマハ発動機創立時代のうらばなし | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

です。この記事の元資料はヤマハ発動機創立25年記念誌です。

ヤマハ発動機創立の原点 挑戦 ヤマハ発動機創立の原点 挑戦 [BBqRQmU] - (ontoile.xyz)

PR

ホンダRC147

について、こちら

RC147 HONDA (ganriki.net)

で書いています。

前から漫画「ジャジャ」(えのあきら、月刊サンデージェネックス2000/10~)でRC147が取り上げられていることは知っていましたが、こちらで無料で見ることができます。

コレクション 3 (2)|ジャジャ(えのあきら)|ピッコマ (piccoma.com) (前編)

コレクション 4 (1)|ジャジャ(えのあきら)|ピッコマ (piccoma.com) (後編)

漫画の中ではRC147についての資料が全くないことになっていますが、連載開始時、既に1994 HONDA R&D Technical Reviewに記事がありました。まあ、漫画のことですから。

RC147 HONDA (ganriki.net)

で書いています。

前から漫画「ジャジャ」(えのあきら、月刊サンデージェネックス2000/10~)でRC147が取り上げられていることは知っていましたが、こちらで無料で見ることができます。

コレクション 3 (2)|ジャジャ(えのあきら)|ピッコマ (piccoma.com) (前編)

コレクション 4 (1)|ジャジャ(えのあきら)|ピッコマ (piccoma.com) (後編)

漫画の中ではRC147についての資料が全くないことになっていますが、連載開始時、既に1994 HONDA R&D Technical Reviewに記事がありました。まあ、漫画のことですから。

明石市の資料

令和3年度版「わたしたちの明石」(明石市教育委員会)です。

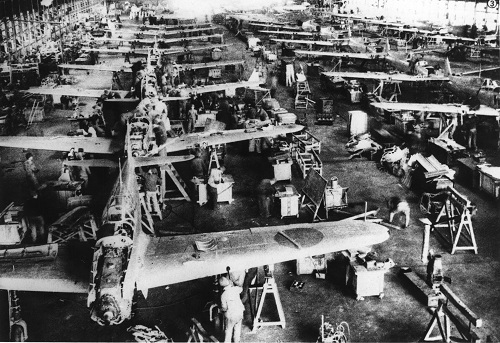

「戦争中の明石のようす」の頁(67頁)に川崎航空機の写真として掲載されています。

左右反転すると

下の岐阜工場の写真をトリミング、左右反転し、画質を落としたものであることが分ります。

Kawasaki_Ki-61-II.jpg (1000×686) (wikimedia.org)

写っている飛行機は三式戦闘機ですね。この写真はよく知られたものですし、これを明石工場とした説明は見たことはありません。表題の本を作成した方が、戦中の明石工場の適当な写真がないので、岐阜工場の写真を加工して掲載したのでしょうか?

「戦争中の明石のようす」の頁(67頁)に川崎航空機の写真として掲載されています。

左右反転すると

下の岐阜工場の写真をトリミング、左右反転し、画質を落としたものであることが分ります。

Kawasaki_Ki-61-II.jpg (1000×686) (wikimedia.org)

写っている飛行機は三式戦闘機ですね。この写真はよく知られたものですし、これを明石工場とした説明は見たことはありません。表題の本を作成した方が、戦中の明石工場の適当な写真がないので、岐阜工場の写真を加工して掲載したのでしょうか?

多段変速機操作の難しさ

ウチューじん・ささきさんはTwitterを使っています: 「パイロットという人種、特に戦闘機パイロットには自分がいかに危険な仕事をやっているかという矜持が行き過ぎて、自分の乗っている機体の難しさや危険性を大袈裟に吹聴する人もいる。それが「パイロット本人から聞いたから間違いない」として伝説の種になる。」 /

スズキ50㏄2気筒10/12/14段変速機に乗り優勝したライダーと優勝数。

ハンス・ゲオルク・アンシャイト 8勝

スチュアート・グレアム 1勝

ヒュー・アンダーソン 1勝

エルンスト・デグナー 2勝

片山 義美 3勝

伊藤 光夫 1勝

神経質な2ストローク50㏄2気筒エンジンを多段変速機コントロールするのは常人の技ではありませんが、スズキのライダーの多くが乗りこなしていたようです。差はあったでしょうが、特に「このライダーでなければ」というようなものではないと思います。

「今の人は乗りこなせないでしょう」という意見もありました。しかし、4ストローク350/500cc単気筒に乗っていたアンダーソンが乗りこなすことができたのですから、現代のライダーでも、訓練を積めば乗りこなすことができると思います。

スズキ50㏄2気筒10/12/14段変速機に乗り優勝したライダーと優勝数。

ハンス・ゲオルク・アンシャイト 8勝

スチュアート・グレアム 1勝

ヒュー・アンダーソン 1勝

エルンスト・デグナー 2勝

片山 義美 3勝

伊藤 光夫 1勝

神経質な2ストローク50㏄2気筒エンジンを多段変速機コントロールするのは常人の技ではありませんが、スズキのライダーの多くが乗りこなしていたようです。差はあったでしょうが、特に「このライダーでなければ」というようなものではないと思います。

「今の人は乗りこなせないでしょう」という意見もありました。しかし、4ストローク350/500cc単気筒に乗っていたアンダーソンが乗りこなすことができたのですから、現代のライダーでも、訓練を積めば乗りこなすことができると思います。

最高速

〈動画〉250ccで250km/h!! トリックスターのZX-25Rターボが大記録を達成!│WEBヤングマシン|新車バイクニュース (young-machine.com)

クランク軸出力100PSでメーター読み252km/h、実測243kmとのこと。

クランク軸出力100PSですと、変速機出力軸で95PS、後車軸87PS程度です。この数値が1976年型ヤマハTZ350(2ストローク並列2気筒市販レーサー)を上回っているのは間違いありません。

1977年にモトライダー誌が1976年型TZ350を谷田部に持ち込み最高速を測定しました。標準フェアリングと空気抵抗減少を狙った某社フェアリングの比較テストでしたが、どちらのフェアリングでも249.5km/h程度で実質的に差がありませんでした。

その理由の一つが最終減速比で、富士スピードウェイ用減速比でテストしたために、どちらのフェアリングでも11800rpm程度まで回ってしまいました。本来なら11000rpm程度に抑えたいところです。最終減速比を適切にしたなら、最高速は260km/h程度になったでしょうし、フェアリングの差も出たかもしれません。

1976年型TZ350より動画のZX-25Rターボの最高速が低い理由として考えられるのは

1 空気抵抗が大きい

(1) タイヤ幅が大きい

(2) 車体の幅が大きい

(3) ヘルメットの位置が高い(タンク位置が高い)

(4) フルフェアリングではなく、エンジンが露出している部分がある。

(5) フェアリングの凹凸が大きい。

(6) 大きな排気サイレンサーが路面に対して斜めに装備されている

2 ZX25Rターボの実走行条件の出力がベンチテスト時より低い

あたりでしょうか。

車重はほとんど影響しません。250㎞/h前後での走行抵抗に占める転がり抵抗((車重+ライダー体重)に略比例)は4%程度でしょうか。転がり抵抗が25%減少しても、最高速への影響は1km/h程度です。

なお、サーキットでの最高速は、直線距離が十分でないため、(マシンにもよりますが)加速途中で計測されることが大半であるため、車重はこれ以上に最高速に影響します。

クランク軸出力100PSでメーター読み252km/h、実測243kmとのこと。

クランク軸出力100PSですと、変速機出力軸で95PS、後車軸87PS程度です。この数値が1976年型ヤマハTZ350(2ストローク並列2気筒市販レーサー)を上回っているのは間違いありません。

1977年にモトライダー誌が1976年型TZ350を谷田部に持ち込み最高速を測定しました。標準フェアリングと空気抵抗減少を狙った某社フェアリングの比較テストでしたが、どちらのフェアリングでも249.5km/h程度で実質的に差がありませんでした。

その理由の一つが最終減速比で、富士スピードウェイ用減速比でテストしたために、どちらのフェアリングでも11800rpm程度まで回ってしまいました。本来なら11000rpm程度に抑えたいところです。最終減速比を適切にしたなら、最高速は260km/h程度になったでしょうし、フェアリングの差も出たかもしれません。

1976年型TZ350より動画のZX-25Rターボの最高速が低い理由として考えられるのは

1 空気抵抗が大きい

(1) タイヤ幅が大きい

(2) 車体の幅が大きい

(3) ヘルメットの位置が高い(タンク位置が高い)

(4) フルフェアリングではなく、エンジンが露出している部分がある。

(5) フェアリングの凹凸が大きい。

(6) 大きな排気サイレンサーが路面に対して斜めに装備されている

2 ZX25Rターボの実走行条件の出力がベンチテスト時より低い

あたりでしょうか。

車重はほとんど影響しません。250㎞/h前後での走行抵抗に占める転がり抵抗((車重+ライダー体重)に略比例)は4%程度でしょうか。転がり抵抗が25%減少しても、最高速への影響は1km/h程度です。

なお、サーキットでの最高速は、直線距離が十分でないため、(マシンにもよりますが)加速途中で計測されることが大半であるため、車重はこれ以上に最高速に影響します。

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[08/23 野田]

[02/01 Kuboi]

[01/19 野田]

[01/18 Kuboi]

[01/16 野田]

[01/16 野田]

[01/14 Kuboi]

[01/13 野田]

[01/13 Kuboi]

[01/13 野田]

最新記事

(09/05)

(09/02)

(08/25)

(08/23)

(08/13)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性