JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

ジャコモ・アゴスチーニ主演の映画

「汚れた英雄」の主演は草刈正雄ですが、吹替役の平忠彦が真の主演だと思う人は少なくないと思います。

アゴスチーニは吹替役ではなく、アゴスチーニ自身が四輪ドライバー役で主演しています。

アゴスチーニについてはこちら。

ジャコモ・アゴスチーニ - Wikipedia

映画の タイトルは「Formula 1 Nell'Inferno Del Grand Prix」(1970)です。23分40秒から少し二輪レースシーンがありますが、イギリスのサーキット(ブランズハッチ)での実レース映像です。

この映画、1970年代半ばに日本語吹替版でテレビで見た記憶があります。日本でのタイトルは「Formula 1」ですが、さすがにタイトルまでは覚えていませんでした。

アゴスチーニはこれ以外に「Amore Formula 2」にも主演しています。アゴスチーニのイタリアでの人気が分ろうというものです。

アゴスチーニは吹替役ではなく、アゴスチーニ自身が四輪ドライバー役で主演しています。

アゴスチーニについてはこちら。

ジャコモ・アゴスチーニ - Wikipedia

映画の タイトルは「Formula 1 Nell'Inferno Del Grand Prix」(1970)です。23分40秒から少し二輪レースシーンがありますが、イギリスのサーキット(ブランズハッチ)での実レース映像です。

この映画、1970年代半ばに日本語吹替版でテレビで見た記憶があります。日本でのタイトルは「Formula 1」ですが、さすがにタイトルまでは覚えていませんでした。

アゴスチーニはこれ以外に「Amore Formula 2」にも主演しています。アゴスチーニのイタリアでの人気が分ろうというものです。

PR

I fidanzati della morte

https://lrnc.cc/_ct/16798410

のダストビンフェアリングを装着したジレラ500の写真を見て思い出したイタリア映画のタイトルです。英語のタイトルは「Engaged To Death」、日本で封切られた時のタイトルは「大爆走」です。

大爆走 (映画) - Wikipedia

「こんな映画がある」という2~3行の記事をバイク雑誌(月刊オートバイ誌?)で読んでから数年後(1970年代後半)、新聞のテレビ欄でタイトルを発見して日本語吹き替え版を見た記憶。

ストーリーは覚えていませんが、ダストビンフェアリング装着のジレラ、グッチの走行シーンが脳裏に残っています。

のダストビンフェアリングを装着したジレラ500の写真を見て思い出したイタリア映画のタイトルです。英語のタイトルは「Engaged To Death」、日本で封切られた時のタイトルは「大爆走」です。

大爆走 (映画) - Wikipedia

「こんな映画がある」という2~3行の記事をバイク雑誌(月刊オートバイ誌?)で読んでから数年後(1970年代後半)、新聞のテレビ欄でタイトルを発見して日本語吹き替え版を見た記憶。

ストーリーは覚えていませんが、ダストビンフェアリング装着のジレラ、グッチの走行シーンが脳裏に残っています。

マン島マウンテンコースのオーバー・ザ・トン(2)

https://lrnc.cc/_ct/16798410

の続きです。

「~ホンダは、1965年のマン島TTでJ.レッドマンが350㏄、250ccの両クラスでオーバー・ザ・トンを達成」

350㏄クラスの誤りは前回指摘しましたが、250㏄も誤りです。

このレース、ホンダ2RC165(4ストローク空冷並列6気筒)に乗るレッドマンはゼッケン2、ヤマハRD56(2ストローク空冷並列2気筒)に乗るフィル・リードがゼッケン5で、レッドマンがリードの20秒先にスタートします。

そして、1周目、リードはレッドマンの4秒後にフィニッシュラインを通過、タイム上でリードはレッドマンを16秒上回る22分38.2秒(100.01mph)を記録、オーバー・ザ・トンを達成しました。

2周目、リードはレッドマンとのコース上の差を詰め(タイム差を広げ)、コース半ばのバラフブリッジ(ジャンプ)を過ぎコース上のトップに立ちます。そしてそのままラムゼイから山岳地帯に入りますが、おおよそ28マイル地点でエンジン故障でリタイア。

そして2周を終えたレッドマンはリードの1周目のタイムを1.2秒上回り、レッドマンもオーバー・ザ・トンを達成します。このタイムがこのレースの最速ラップでした。

というわけで250㏄初のラップ・オーバー・ザ・トン達成はフィル・リード(ヤマハ)です。原文には「初の」と書いてないから「1965年のマン島TTでJ.レッドマンが350cc、250ccの両クラスでオーバー・ザ・トンを達成」は誤りではないと言わないでくださいね。

下の写真は何れもレース中のもの。

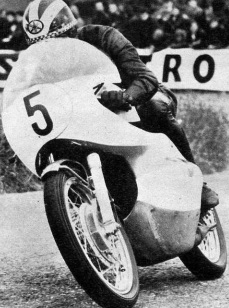

フィル・リード

ジム・レッドマン

の続きです。

「~ホンダは、1965年のマン島TTでJ.レッドマンが350㏄、250ccの両クラスでオーバー・ザ・トンを達成」

350㏄クラスの誤りは前回指摘しましたが、250㏄も誤りです。

このレース、ホンダ2RC165(4ストローク空冷並列6気筒)に乗るレッドマンはゼッケン2、ヤマハRD56(2ストローク空冷並列2気筒)に乗るフィル・リードがゼッケン5で、レッドマンがリードの20秒先にスタートします。

そして、1周目、リードはレッドマンの4秒後にフィニッシュラインを通過、タイム上でリードはレッドマンを16秒上回る22分38.2秒(100.01mph)を記録、オーバー・ザ・トンを達成しました。

2周目、リードはレッドマンとのコース上の差を詰め(タイム差を広げ)、コース半ばのバラフブリッジ(ジャンプ)を過ぎコース上のトップに立ちます。そしてそのままラムゼイから山岳地帯に入りますが、おおよそ28マイル地点でエンジン故障でリタイア。

そして2周を終えたレッドマンはリードの1周目のタイムを1.2秒上回り、レッドマンもオーバー・ザ・トンを達成します。このタイムがこのレースの最速ラップでした。

というわけで250㏄初のラップ・オーバー・ザ・トン達成はフィル・リード(ヤマハ)です。原文には「初の」と書いてないから「1965年のマン島TTでJ.レッドマンが350cc、250ccの両クラスでオーバー・ザ・トンを達成」は誤りではないと言わないでくださいね。

下の写真は何れもレース中のもの。

フィル・リード

ジム・レッドマン

500㏄クラスでの誤りといい、250㏄での誤りといい、ライター氏はレースの最速ラップ記録だけを見て「初のラップ・オーバー・ザ・トン」を判断したのでしょうか。

「その3年後の1968年度の大会では、水冷2ストロークV型4気筒125ccのRA31Aをフィル・リードとビル・アイビーに託したヤマハが125ccクラスでオーバー・ザ・トンを達成。1907年から欧州勢が半世紀の時間をかけて実現したオーバー・ザ・トンを、ヤマハはその約10年後に1/4の排気量で実現したことになります・・・」

125㏄初のラップ・オーバー・ザ・トンは確かに1968年に達成されたのですが、達成したのはアイビーだけ(2周目)、リードは達成していません。そもそも、ラップ・オーバー・ザ・トンをマシンだけで評価することに違和感を覚えます。

なお、マン島TTレースが始まったのは1907年ですが、マウンテンコースが初めて使用されたのは1911年なので、「マウンテンコースが初めて使用された1911年から欧州勢が」とした方がよいと思います。

「その3年後の1968年度の大会では、水冷2ストロークV型4気筒125ccのRA31Aをフィル・リードとビル・アイビーに託したヤマハが125ccクラスでオーバー・ザ・トンを達成。1907年から欧州勢が半世紀の時間をかけて実現したオーバー・ザ・トンを、ヤマハはその約10年後に1/4の排気量で実現したことになります・・・」

125㏄初のラップ・オーバー・ザ・トンは確かに1968年に達成されたのですが、達成したのはアイビーだけ(2周目)、リードは達成していません。そもそも、ラップ・オーバー・ザ・トンをマシンだけで評価することに違和感を覚えます。

なお、マン島TTレースが始まったのは1907年ですが、マウンテンコースが初めて使用されたのは1911年なので、「マウンテンコースが初めて使用された1911年から欧州勢が」とした方がよいと思います。

マン島マウンテンコースのオーバー・ザ・トン

https://lrnc.cc/_ct/16798410

について書きます。

「“オーバー・ザ・トン”という言葉を、皆さんは聞いたことがあるでしょうか? このトンとは、マン島TTの周回平均時速100マイル(約160km/h)を指し、オーバー・ザ・トンはそれを超える記録を意味します。」

トンは100mph(マイル/時)の意味ですので、そこに「マン島」の意味はありませんし、オーバー・ザ・トンだけで「周回平均時速100マイル突破」の意味になりません。「周回平均時速100マイル」を言いたいなら、「ラップ・オーバー・ザ・トン」 、「〇周目にオーバー・ザ・トン」のように1周であることを示す単語が必要です。

加えて言うなら、レース(複数周回数)の平均速度でもオーバー・ザ・トンと表現されることがあります。

「“オーバー・ザ・トン”という言葉を、皆さんは聞いたことがあるでしょうか? このトンとは、マン島TTの周回平均時速100マイル(約160km/h)を指し、オーバー・ザ・トンはそれを超える記録を意味します。」

トンは100mph(マイル/時)の意味ですので、そこに「マン島」の意味はありませんし、オーバー・ザ・トンだけで「周回平均時速100マイル突破」の意味になりません。「周回平均時速100マイル」を言いたいなら、「ラップ・オーバー・ザ・トン」 、「〇周目にオーバー・ザ・トン」のように1周であることを示す単語が必要です。

加えて言うなら、レース(複数周回数)の平均速度でもオーバー・ザ・トンと表現されることがあります。

「(1957年500㏄クラス)ジレラ4気筒を駆るマッキンタイアは、MVアグスタ4気筒、モトグッチV型8気筒(!)などの強力なライバルを退け、ついにマン島TT史上初のオーバー・ザ・トン=平均時速101.12マイルを達成して優勝します」

1957年のセニアクラス(500㏄クラス)は50周年のために例年の6周ではなく8周で行われたのですが、初のオーバー・ザ・トンは2周目に達成されました。そのタイムは22分24.4秒で101.03mph(1周37.73マイルで計算)です。

101.12mphは4周目に記録したこのレースの最速ラップ速度であって、「初の」オーバー・ザ・トンの速度ではありません。

「~ホンダは、1965年のマン島TTでJ.レッドマンが350cc、250ccの両クラスでオーバー・ザ・トンを達成。6周の350cc決勝でのレッドマンの優勝タイムは、500cc王者のマイク・ヘイルウッド(MVアグスタ)よりもはるかに速いものでした。もっとも500ccクラスではライバル不在で、ヘイルウッドがペースを上げる必要がなかったこともありますが・・・」

ジュニア(350㏄クラス)でのラップ・オーバー・ザ・トンが1965年にレッドマン(ホンダ)によって達成されたかのように書かれていますが、誤りです。350㏄のレース(6周)タイムの初オーバー・ザ・トンは1965年ですが、ラップ・オーバー・ザ・トンは1962年にギャリー・ホッキング、マイク・ヘイルウッド(何れもMVアグスタ)によって達成されました。

レッドマン自身は1963年350ccクラスでラップ・オーバー・ザ・トンを記録しています。原文には「初の」と書いていないので誤りではないなどと言わないでくださいね。

また「6周の350cc決勝でのレッドマンの優勝タイムは、500cc王者のマイク・ヘイルウッド(MVアグスタ)よりもはるかに速いものでした」のは、1965年の500㏄クラスでの天候が悪かったこと、ヘイルウッドが1度転倒したことなどが原因です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

350ccレースでの初ラップ・ザ・トンについて触れます。

MVアグスタに乗るマイク・ヘイルウッドはゼッケン3、ギャリー・ホッキングはゼッケン6で、ヘイルウッドが10秒先にスタートします。そしてホッキングが先に1周目を終え、その1.4秒後にヘイルウッドが1周を終え(タイム上は11.4秒の遅れ)、ホッキングが100.90mph、ヘイルウッドが100.05mphで2人共100mphを超えました。先にフィニッシュラインを越えたのはホッキングですが、同じ1周目の出来事ですので、私は350㏄クラス初のオーバー・ザ・トンはホッキングとヘイルウッドの両者が達成したと評価しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

350ccレースでの初ラップ・ザ・トンについて触れます。

MVアグスタに乗るマイク・ヘイルウッドはゼッケン3、ギャリー・ホッキングはゼッケン6で、ヘイルウッドが10秒先にスタートします。そしてホッキングが先に1周目を終え、その1.4秒後にヘイルウッドが1周を終え(タイム上は11.4秒の遅れ)、ホッキングが100.90mph、ヘイルウッドが100.05mphで2人共100mphを超えました。先にフィニッシュラインを越えたのはホッキングですが、同じ1周目の出来事ですので、私は350㏄クラス初のオーバー・ザ・トンはホッキングとヘイルウッドの両者が達成したと評価しています。

(続く)

スズキXR34M1とXR34M2(6)

イアン・キングのXR34M1がネット上ではランディ・マモラのXR34M2とされていますが、このマシンの戦績として、1980年の500cc第2戦スペインから第8戦(最終戦)ドイツまでのGPと、4月のトランスアトランティックレース、そして1981年のラグナセカでのレースが示されることがあります。

このマシンのフレームが第2戦で登場したXR34M1とフレームが同型であることはすでに書きましたが、1981年のラグナセカでのXR34M2の写真がネット上にあるので紹介します。

Throwback Thursday: Problems for Kenny Roberts at Laguna Seca (1981) - Cycle News

Mamola’s “Antique” Herron Suzuki RG500 – Rider Files (wordpress.com)

このマシンとイアン・キングのマシン

車体左側

車体右側

と比較すればフレームが異なることはすぐ分ります。

このマシンのフレームが第2戦で登場したXR34M1とフレームが同型であることはすでに書きましたが、1981年のラグナセカでのXR34M2の写真がネット上にあるので紹介します。

Throwback Thursday: Problems for Kenny Roberts at Laguna Seca (1981) - Cycle News

Mamola’s “Antique” Herron Suzuki RG500 – Rider Files (wordpress.com)

このマシンとイアン・キングのマシン

車体左側

車体右側

と比較すればフレームが異なることはすぐ分ります。

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(10/02)

(10/02)

(10/01)

(09/30)

(09/29)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性