JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

ヤマハ0W16/17エンジンとTZ350/TZ250エンジンの差異(2)

JFRMCブログ ヤマハ0W16/17エンジンとTZ350/TZ250エンジンの差異 (tou3.com)

で書いたように、TZ350/250ではクランクケース後部にある回転計ケーブル取出部が0W16/0W17にはありません。

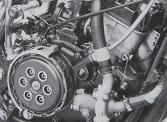

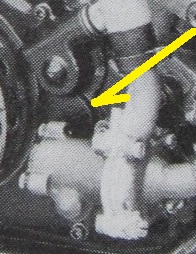

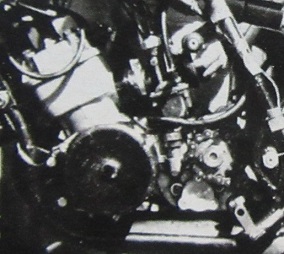

0W16/0W17では回転計ケーブルはクランクシャフト右端からギアで作動されます。これはアゴスチーニの1974年型0W16(YZR350)。

右上に伸びている明るい色のケーブルが回転計ケーブルで、クランクシャフト→平行シャフト→ウォームギアで作動されます。

その左上の黒色のケーブルがクラッチケーブルです。TZではこの撮影位置からクラッチケーブルは見えません。クラッチ作動機構も異なるのです。

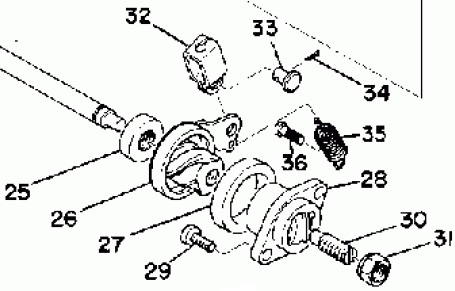

これはTZのパーツリストの図。

クラッチケーブルが32ジョイントを介して26プッシュスクリューを引っ張ると、プッシュスクリューが回転し左側にずれプッシュロッド(番号なし)を押しクラッチが切れます。

0W16/0W17は、同時期に登場した0W19/0W20(700/500)、0W19をベースとしたTZ750と同じクラッチ作動機構です。

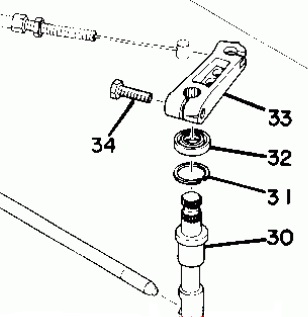

これはTZ750のパーツリスト図。

クラッチケーブルが33プッシュレバーを引っ張ると30プッシュレバーアクスルが回転しプッシュロッド(番号なし)を押しクラッチが切れます。ですから、0W16/0W17ではプッシュレバーアクスルが収まる部分がクランクケースにあります。

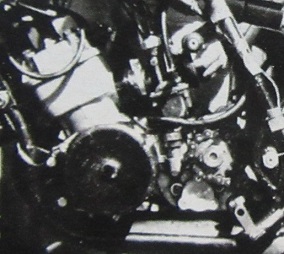

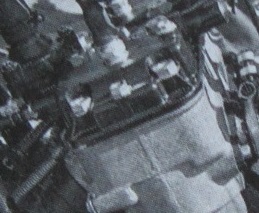

これは1975年型0W17(YZR250)(再掲)。

前チェーンスプロケットの前にプッシュレバーアクスルが収まる部分が写っています。

さて、これは前出のアゴスチーニの1974年型0W16エンジンを拡大したもの。

黄色矢印が指すのがクランクシャフト右端が収まる部分ですが、これとクラッチの位置関係からすると、

モトパドック キムラ TZ350エンジン (fc2.com)

次に、これはサーリネンの1973年型0W17。

シリンダーヘッド左端(写真手前側)に段があります。これは1973型0W20(YZR500)の2種類のシリンダーヘッドのうち、下のシーズン前公開写真、実戦時のものによく似た形状ですし、シリンダー形状も吸気ポート周辺を除けば0W20によく似ています。

シーズン前公開写真

おそらく第1戦フランスGP。

私は0W16/0W17エンジンは、TZ350/TZ250のプロトタイプというべきYZ634/YZ635エンジンのボアピッチ、軸配置等を受け継ぎ、0W19/0W20も参考とし、YZ634/YZ635よりコンパクトになるよう再設計されたものと考えています。

で書いたように、TZ350/250ではクランクケース後部にある回転計ケーブル取出部が0W16/0W17にはありません。

0W16/0W17では回転計ケーブルはクランクシャフト右端からギアで作動されます。これはアゴスチーニの1974年型0W16(YZR350)。

右上に伸びている明るい色のケーブルが回転計ケーブルで、クランクシャフト→平行シャフト→ウォームギアで作動されます。

その左上の黒色のケーブルがクラッチケーブルです。TZではこの撮影位置からクラッチケーブルは見えません。クラッチ作動機構も異なるのです。

これはTZのパーツリストの図。

クラッチケーブルが32ジョイントを介して26プッシュスクリューを引っ張ると、プッシュスクリューが回転し左側にずれプッシュロッド(番号なし)を押しクラッチが切れます。

0W16/0W17は、同時期に登場した0W19/0W20(700/500)、0W19をベースとしたTZ750と同じクラッチ作動機構です。

これはTZ750のパーツリスト図。

クラッチケーブルが33プッシュレバーを引っ張ると30プッシュレバーアクスルが回転しプッシュロッド(番号なし)を押しクラッチが切れます。ですから、0W16/0W17ではプッシュレバーアクスルが収まる部分がクランクケースにあります。

これは1975年型0W17(YZR250)(再掲)。

前チェーンスプロケットの前にプッシュレバーアクスルが収まる部分が写っています。

さて、これは前出のアゴスチーニの1974年型0W16エンジンを拡大したもの。

黄色矢印が指すのがクランクシャフト右端が収まる部分ですが、これとクラッチの位置関係からすると、

Yamaha Racing Motorcycles: All Factory and Production Road-Racing Two-Strokes from 1955 to 1993 by Colin MacKellar, The Crowood Press

の「engine running backward, and an extra jackshaft driven from centre of crankshaft」

は誤りで、各軸配置等は(キックシャフトの有無を除き)TZと同じで、クラッチギアはクランクシャフト右端ギアから直接駆動されると考えられます。

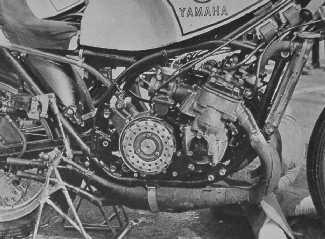

ただ、このエンジンの外観は下のTZエンジンとはかなり異なり、クランクケース上下方向がコンパクトになっているように見えます。

は誤りで、各軸配置等は(キックシャフトの有無を除き)TZと同じで、クラッチギアはクランクシャフト右端ギアから直接駆動されると考えられます。

ただ、このエンジンの外観は下のTZエンジンとはかなり異なり、クランクケース上下方向がコンパクトになっているように見えます。

モトパドック キムラ TZ350エンジン (fc2.com)

次に、これはサーリネンの1973年型0W17。

シリンダーヘッド左端(写真手前側)に段があります。これは1973型0W20(YZR500)の2種類のシリンダーヘッドのうち、下のシーズン前公開写真、実戦時のものによく似た形状ですし、シリンダー形状も吸気ポート周辺を除けば0W20によく似ています。

シーズン前公開写真

おそらく第1戦フランスGP。

私は0W16/0W17エンジンは、TZ350/TZ250のプロトタイプというべきYZ634/YZ635エンジンのボアピッチ、軸配置等を受け継ぎ、0W19/0W20も参考とし、YZ634/YZ635よりコンパクトになるよう再設計されたものと考えています。

PR

ヤマハ0W16/17エンジンとTZ350/TZ250エンジンの差異

TZ350/TZ250のクランクケースは一般市販車のクランクケースの設計をベースにしているため、レーシングマシンには必要ないキックシャフトが収まる部分が残っています。

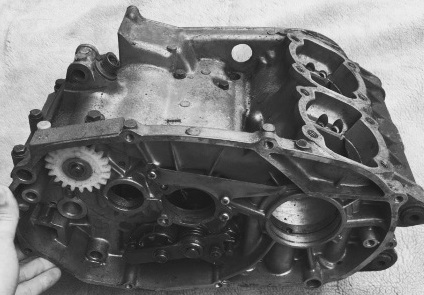

下写真は一般市販車のクランクケース。

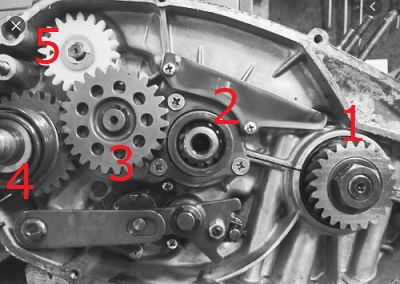

番号は

1:クランクシャフト

2:変速機メインシャフト

3:変速機カウンターシャフト

4:キックシャフト

5:回転計ケーブル用伝達シャフト

です。

写真にはありませんが、メインシャフトの端にクラッチギアが装着され、これがクランクギアから駆動されます。

クラッチギアの裏側には別の小径ギアがあり、クラッチギアと一体構造です。この小径ギアがカウンターシャフト端のギアを駆動します。

そして、カウンターシャフト端のギアの奥に、これと一体構造の小径ギアがあり、これがキックシャフトギア、回転計ケーブル用伝達シャフト端のプラスチックギアを駆動します。

さらに回転計ケーブル用伝達シャフトは90度向きが異なる回転計ケーブル駆動シャフトにねじギアで回転を伝えます。

TZもこれと同じ構成で、キックシャフトがないだけです。

これは1974年型TZ350エンジン後部で、後端に回転計ケーブル取付部があります。

これは1976年型TZのものとされるクランクケース。

左上の白いプラスチック製歯車が回転計ケーブル用伝達シャフトの右端で、その下のキックシャフトが通る穴が残っています。

一方、0W16/0W17のクランクケースには、キックシャフト、回転計ケーブル用伝達シャフトが収まる部分はありません。純レーシングエンジンですから当然ですね。このため、クランクケース後端形状がTZとは異なっています。

これは左側から写した1979年型TZ350エンジン。

モトパドック キムラ TZ350エンジン (fc2.com)

そして、これは1975年型0W17(YZR250)。

クランクケース後端が短くなっています。

(続く)

下写真は一般市販車のクランクケース。

番号は

1:クランクシャフト

2:変速機メインシャフト

3:変速機カウンターシャフト

4:キックシャフト

5:回転計ケーブル用伝達シャフト

です。

写真にはありませんが、メインシャフトの端にクラッチギアが装着され、これがクランクギアから駆動されます。

クラッチギアの裏側には別の小径ギアがあり、クラッチギアと一体構造です。この小径ギアがカウンターシャフト端のギアを駆動します。

そして、カウンターシャフト端のギアの奥に、これと一体構造の小径ギアがあり、これがキックシャフトギア、回転計ケーブル用伝達シャフト端のプラスチックギアを駆動します。

さらに回転計ケーブル用伝達シャフトは90度向きが異なる回転計ケーブル駆動シャフトにねじギアで回転を伝えます。

TZもこれと同じ構成で、キックシャフトがないだけです。

これは1974年型TZ350エンジン後部で、後端に回転計ケーブル取付部があります。

これは1976年型TZのものとされるクランクケース。

左上の白いプラスチック製歯車が回転計ケーブル用伝達シャフトの右端で、その下のキックシャフトが通る穴が残っています。

一方、0W16/0W17のクランクケースには、キックシャフト、回転計ケーブル用伝達シャフトが収まる部分はありません。純レーシングエンジンですから当然ですね。このため、クランクケース後端形状がTZとは異なっています。

これは左側から写した1979年型TZ350エンジン。

モトパドック キムラ TZ350エンジン (fc2.com)

そして、これは1975年型0W17(YZR250)。

クランクケース後端が短くなっています。

(続く)

ヤマハ0W16/17はTZ350/TZ250がベース?

ヤマハGP参戦50周年記念サイトでは、1973年の0W17について「新型市販レーサーTZ250をベースとするYZR250(0W17)」としています。

コラムvol.11 - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

同趣旨の雑誌等記事もあります。

一方、

1975年 YZR350(0W16) - コミュニケーションプラザ | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では、0W16を「市販レーサーTR-3を水冷化したYZ634から進化し、1973年ダッチTTで0W16としてデビュー」

とし、「進化」と表現しています。

「TZ250をベース」ですと、私は

〇TZ250の主要パーツに追加工を施したマシン

あるいは

〇TZ250のシリンダー/シリンダーヘッド等をファクトリー仕様のものに交換したマシン

という印象を受けます。

さて、Yamaha Racing Motorcycles: All Factory and Production Road-Racing Two-Strokes from 1955 to 1993 by Colin MacKellar, The Crowood Press

では次のように書かれており、0W16/0W17はTZ250とは全く別のマシンということになっています。

「OW16 was a magnesium special」

「engine running backward, and an extra jackshaft driven from centre of crankshaft」

1973-75年のTZエンジンにマグネシウム合金部品はなく、クランクシャフトは前方回転でジャックシャフトはなく、動力取出はクランクシャフト右端です。

本書の記述が正しいなら、確かに0W16/0W17はTZとは別物ですね。

なお、本書では0W16:250㏄、0W17:350㏄としており、これはもちろん誤りです。上の文の「OW16 was~」はYZR250についての記述です。

実際はどうだったのでしょうか?

(続く)

コラムvol.11 - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

同趣旨の雑誌等記事もあります。

一方、

1975年 YZR350(0W16) - コミュニケーションプラザ | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では、0W16を「市販レーサーTR-3を水冷化したYZ634から進化し、1973年ダッチTTで0W16としてデビュー」

とし、「進化」と表現しています。

「TZ250をベース」ですと、私は

〇TZ250の主要パーツに追加工を施したマシン

あるいは

〇TZ250のシリンダー/シリンダーヘッド等をファクトリー仕様のものに交換したマシン

という印象を受けます。

さて、Yamaha Racing Motorcycles: All Factory and Production Road-Racing Two-Strokes from 1955 to 1993 by Colin MacKellar, The Crowood Press

では次のように書かれており、0W16/0W17はTZ250とは全く別のマシンということになっています。

「OW16 was a magnesium special」

「engine running backward, and an extra jackshaft driven from centre of crankshaft」

1973-75年のTZエンジンにマグネシウム合金部品はなく、クランクシャフトは前方回転でジャックシャフトはなく、動力取出はクランクシャフト右端です。

本書の記述が正しいなら、確かに0W16/0W17はTZとは別物ですね。

なお、本書では0W16:250㏄、0W17:350㏄としており、これはもちろん誤りです。上の文の「OW16 was~」はYZR250についての記述です。

実際はどうだったのでしょうか?

(続く)

スズキXR34M1

XR34 SUZUKI (ganriki.net)

で、「某所に置かれている」としてたXR34M1(1980年型RGB500の内の1機種)ですが、現在は浅間記念館に展示されており、展示リストに「RGB500」とあります。

浅間記念館(二輪車展示館) 長野原町営浅間園 (asamaen.tsumagoi.gunma.jp)

個人の訪問記録

#浅間記念館 - Twitter検索 / Twitter

に写真があります。

XR3400、XR3402H、XR3403H、XR34M1、XR34M2の区分はこちら。私見ですが。

XR34 SUZUKI (ganriki.net)

で、「某所に置かれている」としてたXR34M1(1980年型RGB500の内の1機種)ですが、現在は浅間記念館に展示されており、展示リストに「RGB500」とあります。

浅間記念館(二輪車展示館) 長野原町営浅間園 (asamaen.tsumagoi.gunma.jp)

個人の訪問記録

#浅間記念館 - Twitter検索 / Twitter

に写真があります。

XR3400、XR3402H、XR3403H、XR34M1、XR34M2の区分はこちら。私見ですが。

XR34 SUZUKI (ganriki.net)

ヤマハ0W16/0W17(1973-75年型YZR350/YZR250)

表題は1973-75年のヤマハ350/250cc2ストローク並列2気筒のファクトリーマシンで

0W16 350㏄

0W17 250cc

です。「0W〇〇」はヤマハ社内の計画記号であり、かつ機種記号です。

1973年に登場した700㏄/500㏄4気筒の計画記号が0W19で、機種記号が0W19(700㏄)、0W20(500㏄)だったのと同様、この2機種も計画記号は0W16だったのでしょう。

0W16/0W17の3年間の勝利数は次のとおりです。

ヤマハGP500勝記念サイトでは0W17(250cc)は影も形もありません。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

0W16(350cc)は1974年にだけ6勝を挙げたことになっていますし、マシンの写真は1979年型TZ350です。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

また、ヤマハGP参戦50年記念サイトの記事

年代別一覧(1970~1979年) - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で登場するのは、1974 年の頁

1974年 - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で「500ccクラスに加え350ccクラスにもエントリーしたG・アゴスチーニはYZR350(0W16)を駆り、全10大会中で5勝を飾りチャンピオンを獲得した」とあるだけで、1973、1975年の頁には何の記述もありません。

あまりにも扱いが軽いですね。

一方、コミュニケーションプラザに展示されている0W16の説明書き

1975年 YZR350(0W16) - コミュニケーションプラザ | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では「1973年ダッチTTで0W16としてデビュー~1974年ジャコモ・アゴスチーニ、1975年ジョニー・チェコットのチャンピオン獲得に貢献した」

とあります。「ダッチTT」は正しいのですが、「1975年ジョニー・チェコット」は誤りです。0W16の戦績の過大評価ですね。1975年、セコットは250㏄クラスでは0W17に乗りましたが、350ccクラスでは0W16ではなくTZ350に乗りました。

なお、コミュニケーションプラザに展示されている0W16は1975年型ですが、当時製作されたものではなく、21世紀になって海外で製作されたレプリカです。

(続く)

0W16 350㏄

0W17 250cc

です。「0W〇〇」はヤマハ社内の計画記号であり、かつ機種記号です。

1973年に登場した700㏄/500㏄4気筒の計画記号が0W19で、機種記号が0W19(700㏄)、0W20(500㏄)だったのと同様、この2機種も計画記号は0W16だったのでしょう。

0W16/0W17の3年間の勝利数は次のとおりです。

1973年

0W17 3勝(ヤーノ・サーリネン)、2勝(Teuvo Länsivuori)

0W16 2勝(Teuvo Länsivuori)

1974年

0W17 参戦せず

0W17 参戦せず

0W16 5勝(ジャコモ・アゴスチーニ)、1勝(Teuvo Länsivuori)

1975年

0W17 2勝(ジョニー・セコット)

0W16 1勝(アゴスチーニ)、1勝(金谷秀夫)

しかし、0W16/0W17いずれも、ヤマハのウェブサイトで語られる歴史では影が薄い存在です。ヤマハGP500勝記念サイトでは0W17(250cc)は影も形もありません。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

0W16(350cc)は1974年にだけ6勝を挙げたことになっていますし、マシンの写真は1979年型TZ350です。

Movistar Yamaha MotoGP |Bikes

また、ヤマハGP参戦50年記念サイトの記事

年代別一覧(1970~1979年) - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で登場するのは、1974 年の頁

1974年 - レース情報 | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

で「500ccクラスに加え350ccクラスにもエントリーしたG・アゴスチーニはYZR350(0W16)を駆り、全10大会中で5勝を飾りチャンピオンを獲得した」とあるだけで、1973、1975年の頁には何の記述もありません。

あまりにも扱いが軽いですね。

一方、コミュニケーションプラザに展示されている0W16の説明書き

1975年 YZR350(0W16) - コミュニケーションプラザ | ヤマハ発動機 (yamaha-motor.com)

では「1973年ダッチTTで0W16としてデビュー~1974年ジャコモ・アゴスチーニ、1975年ジョニー・チェコットのチャンピオン獲得に貢献した」

とあります。「ダッチTT」は正しいのですが、「1975年ジョニー・チェコット」は誤りです。0W16の戦績の過大評価ですね。1975年、セコットは250㏄クラスでは0W17に乗りましたが、350ccクラスでは0W16ではなくTZ350に乗りました。

なお、コミュニケーションプラザに展示されている0W16は1975年型ですが、当時製作されたものではなく、21世紀になって海外で製作されたレプリカです。

(続く)

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(10/02)

(10/02)

(10/01)

(09/30)

(09/29)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性