JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

公開校正 RACERS Volume 70(4) (加筆あり)

数値等についても誤りが多数ありますが、先にそれ以外について書きます。

30-31頁

30-31頁

「1965年の最終戦、鈴鹿の日本GPに登場したRC148」

手前のゼッケン22のマシンは4気筒の4RC146。

32頁

「(写真3)’66年東ドイツGPの表彰」

「’66年アルスターGPの表彰」の誤り。35頁結果表参照。

34頁

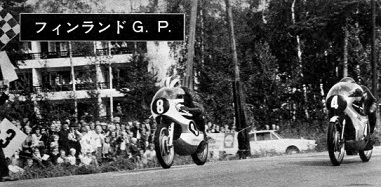

「6戦目のフィンランドGPでは~リードが1秒差で」

35頁結果表では0.1秒差。ただし、1966年当時の雑誌記事では0秒差になっていた。オートバイ誌1966-10「~全く同時にゴールイン。判定にかなりの時間を要したが~その差は僅か10cmとのこと。精確な写真判定装置が必要という非難が多かった」となっている。そして下写真(チェッカードフラッグが写っている)からも「0.1秒差」とは思えない。

「後半戦の戦いではブライアンズの援護射撃もあって」

「後半戦の戦いでは」は「シーズンを通して」とすべき。

タベリは第2、6、7、9、11戦(125㏄第2、4、5、7、9戦)で優勝したが、ブライアンズはこの5レース中第6戦(125㏄第4戦)東ドイツを除き2位入賞し、タベリとヤマハ勢のポイント差を広げた。

35頁

「(写真3)RA97は~トランスミッションは8速」

8速と9速の2仕様があった。

45頁

「(下写真)’65年チェコスロバキアGP~2RC165」

32頁

「(写真3)’66年東ドイツGPの表彰」

「’66年アルスターGPの表彰」の誤り。35頁結果表参照。

34頁

「6戦目のフィンランドGPでは~リードが1秒差で」

35頁結果表では0.1秒差。ただし、1966年当時の雑誌記事では0秒差になっていた。オートバイ誌1966-10「~全く同時にゴールイン。判定にかなりの時間を要したが~その差は僅か10cmとのこと。精確な写真判定装置が必要という非難が多かった」となっている。そして下写真(チェッカードフラッグが写っている)からも「0.1秒差」とは思えない。

「後半戦の戦いではブライアンズの援護射撃もあって」

「後半戦の戦いでは」は「シーズンを通して」とすべき。

タベリは第2、6、7、9、11戦(125㏄第2、4、5、7、9戦)で優勝したが、ブライアンズはこの5レース中第6戦(125㏄第4戦)東ドイツを除き2位入賞し、タベリとヤマハ勢のポイント差を広げた。

35頁

「(写真3)RA97は~トランスミッションは8速」

8速と9速の2仕様があった。

45頁

「(下写真)’65年チェコスロバキアGP~2RC165」

シリンダーヘッドはRC165のように見える。

47頁

「(上写真)(350㏄)このレースの終了をもってヘイルウッドとMVの契約も終了」

10頁同様、誤り。

49頁

「(1967年マン島)このレースでは250/350/500の3クラスで優勝し、マン島TTで10勝という記録を達成した」

12勝の誤り。「10勝」は写真の250㏄レース後の数字。

50頁

「(写真1)’65年のマン島で~リードを追うヘイルウッド」

このレースは1966又は1967年のイギリス国内レース。おそらくカドウェルパークで撮影されたもの。ヘイルウッドがホンダ6気筒に初めて乗ったのが1965年最終戦日本GPであることが本文に書かれているのに。

写真5と写真6の説明が入れ違いになっている。

51頁

「~勝利数でリードをひとつ上回ったヘイルウッド(9戦5勝)が~」

カッコ内は「13戦5勝」の誤り。ヘイルウッドのポイント獲得レース数は8だし、どこから「9戦」が出たのか不思議。

PR

公開校正 RACERS Volume 70(3)

17頁

「(1966年)スズキは~片山義美や森下勲の日本人ライダーもスポット参戦」

森下は1964年を最後にスズキチームを去り、ブリヂストンに移籍した。

片山は50㏄全6戦中3戦、125㏄全10戦中6戦走ったが、これを「スポット参戦」と言えるかどうか。

19頁

「一発の速さはアンシャイト、トータルのレースタイムではタベリが有利に思えた」

レースで各2勝挙げた2人に対して「トータルのレースタイムではタベリ有利」とは? タベリの完走率が高いことを「トータルのレースタイム」と表現しているのだろうか。

私なら、「高速コースのホッケンハイム、モンツァで2勝しているアンシャイトとスズキが富士スピードウェイでも有利」と思う。

「(写真1)~アンシャイトが優勝し、約50秒遅れてホンダのブライアンズが2位」

「35秒」の誤り。同頁の結果表参照。

「(写真3)タベリが優勝、ブライアンズが3秒差~」

「0.3秒」の誤り。同頁の結果表参照。

26頁

「~ホンダに対してスズキのRM62単気筒は常に優位を堅持」

「第3戦以降」の文言が抜けている。

「ホンダは’62年の50㏄クラス最終戦鈴鹿に」

このレースは世界GP最終戦ではない。

「’65シーズンは、ヤマハが125㏄クラスに水冷2気筒のRA97を~」

誤りではないが「RA97の水冷型」の方がよい。空冷RA97が1964年オランダで登場していたからである。

「(1965年125㏄)この年のヤマハの125㏄挑戦はこれら2戦のみ」

誤り。32頁の写真1が3戦目の日本GPの写真。

27頁

「(写真1)♯8がホンダのロビ」

「ロブ(Robb)」の誤り。

「(写真3)’65年マン島TT125㏄。手前は優勝したヒュー・アンダーソン」

「’64年マン島TT125㏄。奥は優勝したルイジ・タベリ」の誤り。

なお、1965年マン島TT125㏄で優勝したのは(26頁にあるように)フィル・リード(ヤマハ)で、アンダーソンは最速ラップを記録したものの5位。

「(1966年)スズキは~片山義美や森下勲の日本人ライダーもスポット参戦」

森下は1964年を最後にスズキチームを去り、ブリヂストンに移籍した。

片山は50㏄全6戦中3戦、125㏄全10戦中6戦走ったが、これを「スポット参戦」と言えるかどうか。

19頁

「一発の速さはアンシャイト、トータルのレースタイムではタベリが有利に思えた」

レースで各2勝挙げた2人に対して「トータルのレースタイムではタベリ有利」とは? タベリの完走率が高いことを「トータルのレースタイム」と表現しているのだろうか。

私なら、「高速コースのホッケンハイム、モンツァで2勝しているアンシャイトとスズキが富士スピードウェイでも有利」と思う。

「(写真1)~アンシャイトが優勝し、約50秒遅れてホンダのブライアンズが2位」

「35秒」の誤り。同頁の結果表参照。

「(写真3)タベリが優勝、ブライアンズが3秒差~」

「0.3秒」の誤り。同頁の結果表参照。

26頁

「~ホンダに対してスズキのRM62単気筒は常に優位を堅持」

「第3戦以降」の文言が抜けている。

「ホンダは’62年の50㏄クラス最終戦鈴鹿に」

このレースは世界GP最終戦ではない。

「’65シーズンは、ヤマハが125㏄クラスに水冷2気筒のRA97を~」

誤りではないが「RA97の水冷型」の方がよい。空冷RA97が1964年オランダで登場していたからである。

「(1965年125㏄)この年のヤマハの125㏄挑戦はこれら2戦のみ」

誤り。32頁の写真1が3戦目の日本GPの写真。

27頁

「(写真1)♯8がホンダのロビ」

「ロブ(Robb)」の誤り。

「(写真3)’65年マン島TT125㏄。手前は優勝したヒュー・アンダーソン」

「’64年マン島TT125㏄。奥は優勝したルイジ・タベリ」の誤り。

なお、1965年マン島TT125㏄で優勝したのは(26頁にあるように)フィル・リード(ヤマハ)で、アンダーソンは最速ラップを記録したものの5位。

公開校正 RACERS Volume 70(2)

背表紙

「~1966年向け6気筒マシンRC166」

記事では3RC165、RC166とあります。

「この年のGP250クラス全11戦中10戦に出場し、そのすべてのレースで優勝~」

「全12戦中10戦」の誤り。ホンダがボイコットした最終戦日本GPをカウントしなかったのかな。

なお、ヘイルウッドが欠場した第9戦アルスターGP250㏄にグレアムが6気筒で出場したので、ホンダとしては「全12戦中11戦に出場し10勝」

「~ヘイルウッドは350クラスでも全8戦中7戦に出場し6勝~」

「全10戦中8戦に出場し6勝(2戦リタイア)」の誤り。

そもそも「全8戦」なら有効得点はベスト5レースの得点合計、つまり8点✖5=40点になるが、91頁の得点表ではヘイルウッドの得点は48になっている。

8頁

「(1962年)~RC145が開催レース10戦で全勝」

「開催レース11戦中10戦に出場し全勝」の誤り。

「(350㏄)RC170~RC171~(どちらも250㏄のボアアップ版)」

RC171はボアだけでなくストロークも長くしている。

「東独のクライドラー」

「西独のクライドラー」の誤り。

「(1963年)50㏄9戦1勝、125㏄12戦3勝、250㏄9戦4勝」

50㏄は1戦(最終戦)のみ出場。「250㏄9戦4勝」は250㏄10戦4勝の誤り。

9頁

「(写真3)「スペインGPの250㏄~CR72」

「スペインGPの125㏄~CR93」の誤り。」

「(写真5)第10戦ではT・プロビーニに敗れる屈辱」

プロビーニが優勝したのは250㏄第1、2、8、9戦。

1963世界GPは全12戦で250㏄クラスだけなら全10戦。本誌の「第●戦」は大抵はクラス別の番号だが、本記事の「第10戦」が「全クラス通じての第10戦」なら250㏄第8戦になる。サーキットは高速コースのモンツァなので「パワーに勝るはずのホンダが敗れた屈辱」とライター氏は言いたいのだろうか? それなら第2戦西ドイツ(ホッケンハイム)も高速コースだが。

「(写真6)~RC172は好調で、6勝をマーク」

「5勝」の誤り。日本GPでの優勝はたった3台しか出走しなかったために世界選手権レースとはならなかった。

10頁

「(1964年)特に250㏄ではフィル・リードとビル・アイビーを~ヤマハ」

「ビル・アイビー」は「マイク・ダフ」の誤り。アイビーが世界GPでヤマハに乗るのは1965年から。

「(中列、1964年)~350㏄はホンダが制する(このクラスは4連覇)」

「3連覇」の誤り。

「(1965年)~最終戦の日本GPでは急遽、直前の350㏄レースをもってMVとの契約を終えたヘイルウッド250㏄に起用し~」

11頁

「(写真4)ライバルはMVアグスタのヘイルウッドだった。しかし、ヘイルウッドの3勝に対し」

「ライバルはMVアグスタのアゴスチーニ、ヘイルウッドだった。しかし、アゴスチーニ3勝、ヘイルウッド1勝に対し」の誤り。

「(写真)2RC165はこの年の第9戦に投入」

71頁ではマン島(第5戦)となっており、これが正しい。

「(結果表1965年350、アゴスチーニとヘイルウッドのマシン)MVアグスタ/MZ)」

「MVアグスタ」の誤り。1964年結果表の「MVアグスタ/MZ」(正しい)をコピペしたのか。

「~1966年向け6気筒マシンRC166」

記事では3RC165、RC166とあります。

「この年のGP250クラス全11戦中10戦に出場し、そのすべてのレースで優勝~」

「全12戦中10戦」の誤り。ホンダがボイコットした最終戦日本GPをカウントしなかったのかな。

なお、ヘイルウッドが欠場した第9戦アルスターGP250㏄にグレアムが6気筒で出場したので、ホンダとしては「全12戦中11戦に出場し10勝」

「~ヘイルウッドは350クラスでも全8戦中7戦に出場し6勝~」

「全10戦中8戦に出場し6勝(2戦リタイア)」の誤り。

そもそも「全8戦」なら有効得点はベスト5レースの得点合計、つまり8点✖5=40点になるが、91頁の得点表ではヘイルウッドの得点は48になっている。

8頁

「(1962年)~RC145が開催レース10戦で全勝」

「開催レース11戦中10戦に出場し全勝」の誤り。

「(350㏄)RC170~RC171~(どちらも250㏄のボアアップ版)」

RC171はボアだけでなくストロークも長くしている。

「東独のクライドラー」

「西独のクライドラー」の誤り。

「(1963年)50㏄9戦1勝、125㏄12戦3勝、250㏄9戦4勝」

50㏄は1戦(最終戦)のみ出場。「250㏄9戦4勝」は250㏄10戦4勝の誤り。

9頁

「(写真3)「スペインGPの250㏄~CR72」

「スペインGPの125㏄~CR93」の誤り。」

「(写真5)第10戦ではT・プロビーニに敗れる屈辱」

プロビーニが優勝したのは250㏄第1、2、8、9戦。

1963世界GPは全12戦で250㏄クラスだけなら全10戦。本誌の「第●戦」は大抵はクラス別の番号だが、本記事の「第10戦」が「全クラス通じての第10戦」なら250㏄第8戦になる。サーキットは高速コースのモンツァなので「パワーに勝るはずのホンダが敗れた屈辱」とライター氏は言いたいのだろうか? それなら第2戦西ドイツ(ホッケンハイム)も高速コースだが。

「(写真6)~RC172は好調で、6勝をマーク」

「5勝」の誤り。日本GPでの優勝はたった3台しか出走しなかったために世界選手権レースとはならなかった。

10頁

「(1964年)特に250㏄ではフィル・リードとビル・アイビーを~ヤマハ」

「ビル・アイビー」は「マイク・ダフ」の誤り。アイビーが世界GPでヤマハに乗るのは1965年から。

「(中列、1964年)~350㏄はホンダが制する(このクラスは4連覇)」

「3連覇」の誤り。

「(1965年)~最終戦の日本GPでは急遽、直前の350㏄レースをもってMVとの契約を終えたヘイルウッド250㏄に起用し~」

契約期間中のため、ヘイルウッドは事前にMVのボスのアグスタ伯から了承を得ていた。ヘイルウッドによると次のとおり(HAILWOOD by Mike Hailwood and Ted Macauley, Cassell 1968)。

〇契約期間は1966年1月まで

〇アグスタ伯は最初は了承したが、すぐ取り消した。しかし、最終的には了承した。

11頁

「(写真4)ライバルはMVアグスタのヘイルウッドだった。しかし、ヘイルウッドの3勝に対し」

「ライバルはMVアグスタのアゴスチーニ、ヘイルウッドだった。しかし、アゴスチーニ3勝、ヘイルウッド1勝に対し」の誤り。

「(写真)2RC165はこの年の第9戦に投入」

71頁ではマン島(第5戦)となっており、これが正しい。

「(結果表1965年350、アゴスチーニとヘイルウッドのマシン)MVアグスタ/MZ)」

「MVアグスタ」の誤り。1964年結果表の「MVアグスタ/MZ」(正しい)をコピペしたのか。

公開校正 RACERS Volume 70

アマゾン

Amazon.co.jp: RACERS - レーサーズ - Vol.70 (サンエイムック) : 三栄: 本

で内容のごく一部を見ることができます。

54-55頁

レッドマンの写真説明

「なお、'63ダッチTTでのハットトリックは、彼が初めて成し遂げた偉大な記録だった」

1963年ではなく1964年の誤り。

「初めて」とありますが、3クラス制覇ならその横のヘイルウッドに関する記事にあるようにヘイルウッドが1961年に達成済。初めてなのは「1日間でのハットトリック」

1963年マン島TT350㏄クラス写真説明「RC173」

RC172の誤り。RC173は1966年型。

「ヘイルウッドとMVの間に契約は残っていたが、それは350㏄クラスで~鈴鹿を走り終えるまでだ。続く250㏄クラスのレースでヘイルウッドは自由の身になるため、ホンダ6気筒に乗ることは契約的に何の問題もなかったのである」

契約期間中のため、ヘイルウッドは事前にMVのボスのアグスタ伯から了承を得ていました。ヘイルウッドによると次のとおり(HAILWOOD by Mike Hailwood and Ted Macauley, Cassell 1968)。

「(350㏄レース記述の後)そして250㏄の最初の練習走行を終えたピットには、ヘイルウッドのホンダ6気筒に対するファースト・インプレッションを聞きたい多くのジャーナリストたちでにぎわうことになる」

250㏄クラス最初の練習走行が350㏄レースの後のような記述になっている。350㏄レースは10月23日(土)に行われ、各クラスの公式予選は10月20~22日に行われた。

「250㏄決勝で、顔を蜂に刺されるというアクシデントに遭ったレッドマンは欠場~」

250㏄決勝で蜂に刺されて欠場・・・250㏄決勝で、(前日)顔を蜂に刺されたレッドマンが欠場と言いたいようです。

30-31頁

「1965年の最終戦、鈴鹿の日本GPに登場したRC148」

手前のゼッケン22のマシンは4気筒の4RC146。

Amazon.co.jp: RACERS - レーサーズ - Vol.70 (サンエイムック) : 三栄: 本

で内容のごく一部を見ることができます。

54-55頁

レッドマンの写真説明

「なお、'63ダッチTTでのハットトリックは、彼が初めて成し遂げた偉大な記録だった」

1963年ではなく1964年の誤り。

「初めて」とありますが、3クラス制覇ならその横のヘイルウッドに関する記事にあるようにヘイルウッドが1961年に達成済。初めてなのは「1日間でのハットトリック」

1963年マン島TT350㏄クラス写真説明「RC173」

RC172の誤り。RC173は1966年型。

「ヘイルウッドとMVの間に契約は残っていたが、それは350㏄クラスで~鈴鹿を走り終えるまでだ。続く250㏄クラスのレースでヘイルウッドは自由の身になるため、ホンダ6気筒に乗ることは契約的に何の問題もなかったのである」

契約期間中のため、ヘイルウッドは事前にMVのボスのアグスタ伯から了承を得ていました。ヘイルウッドによると次のとおり(HAILWOOD by Mike Hailwood and Ted Macauley, Cassell 1968)。

〇契約期間は1966年1月まで

〇アグスタ伯は最初は了承したが、すぐ取り消した。しかし、最終的には了承した。

「(350㏄レース記述の後)そして250㏄の最初の練習走行を終えたピットには、ヘイルウッドのホンダ6気筒に対するファースト・インプレッションを聞きたい多くのジャーナリストたちでにぎわうことになる」

250㏄クラス最初の練習走行が350㏄レースの後のような記述になっている。350㏄レースは10月23日(土)に行われ、各クラスの公式予選は10月20~22日に行われた。

「250㏄決勝で、顔を蜂に刺されるというアクシデントに遭ったレッドマンは欠場~」

250㏄決勝で蜂に刺されて欠場・・・250㏄決勝で、(前日)顔を蜂に刺されたレッドマンが欠場と言いたいようです。

30-31頁

「1965年の最終戦、鈴鹿の日本GPに登場したRC148」

手前のゼッケン22のマシンは4気筒の4RC146。

RACERS

(2) RACERS on X: "「ホンダRCレーサー」号の表紙です。今号の主人公は1966-'67年の世界GPを走った250cc6気筒の「RC166」で、エンジン設計者本人による解説、それにともなう写真と図版、さらにはエンジン3D画像も盛り込んで詳解。かくしてホンダの多気筒レーサーは誕生しました――という内容です。(編集カトウ) https://t.co/CdYmKeuMSl" / X (twitter.com)

表紙に「至高のエンジニアリングが生んだ”精密機械”」とあります。「至高」、「精密機械」が使われた記事は大した内容がないことが多いので心配です。

amazonでは

Amazon.co.jp: RACERS - レーサーズ - Vol.70 (サンエイムック) : 三栄: 本

「ホンダは1966年に世界GPの50㏄、125㏄、250㏄、350㏄、500㏄のすべてのクラスでマニュファクチャラータイトルを獲得。他方、125cc、250cc、350ccでもライダーによる個人タイトルを獲りました。このときの一連のマシン群をホンダ社内では“RCレーサー”と呼んでいて、各RCレーサーは50ccが2気筒、125ccは5気筒、250㏄と350ccは6気筒、500ccは4気筒という、当時の二輪では珍しい4ストローク多気筒エンジンで構成されていました。」

「このとき」は1966年を指すのでしょうが、1966年の350㏄はRC173、4気筒です。「この頃」ならまあまあかなと思います。

「500㏄4気筒」は珍しくもなんともないですね。

016 THE SCENE from scenes / 1966 GP50――熾烈な戦いの先にあった悲運

多分、ホンダが日本GPをボイコットしたことでしょう。ホンダに乗り50㏄チャンピオンを争っていたルイジ・タベリにとっては不運だったと思いますが、ホンダにとってはホンダの意志としてボイコットしたのですから「悲運」もへったくれもないと思います。

020 Machine Gallery / 50cc Two Cylinders[1966 RC116]

036 Machine Gallery / 125cc Five Cylinders[1966 RC149]

060 Machine Gallery / 250cc Six Cylinders[1967 RC166]

cylindersと複数形になっています。RC116を例に取ると、エンジンの種類の示す時はtwo cylinder、「RC116には気筒が2つある」という意味ならRC116 has two cylindersだと思います。この記事の場合は単数形が適切かなと。

026 切磋琢磨したライバル達①小排気量の牙城を築いたスズキ

50㏄クラス、スズキは1962、63年にクライトラー、1964年はホンダとタイトル争いを演じました。125ccクラスでは1961、62年はホンダ、63年はスズキ、64年はホンダ、65年はスズキがタイトルを獲得しましたが、このスズキが「小排気量の牙城」ですか・・・

090 350㏄6年連続完全制覇の誉れ、500㏄全クラス制覇に向けた最後の砦

「500㏄全クラス制覇」・・・マニュファクチャラーズ選手権と個人選手権の両方という意味なのかな・・・両選手権の区別は「クラス」ではないと思いますが。

「~に向けた最後の砦」というと、ホンダの砦のように読めるのではないでしょうか。「残された最後の砦」ならまだ分ります。

ただ、「砦」は何かを守るためのものですので、戦闘とは関係ない事柄において「目標とするもの」の比喩表現としてはあまり適当ではないかと思います。

表紙に「至高のエンジニアリングが生んだ”精密機械”」とあります。「至高」、「精密機械」が使われた記事は大した内容がないことが多いので心配です。

amazonでは

Amazon.co.jp: RACERS - レーサーズ - Vol.70 (サンエイムック) : 三栄: 本

「ホンダは1966年に世界GPの50㏄、125㏄、250㏄、350㏄、500㏄のすべてのクラスでマニュファクチャラータイトルを獲得。他方、125cc、250cc、350ccでもライダーによる個人タイトルを獲りました。このときの一連のマシン群をホンダ社内では“RCレーサー”と呼んでいて、各RCレーサーは50ccが2気筒、125ccは5気筒、250㏄と350ccは6気筒、500ccは4気筒という、当時の二輪では珍しい4ストローク多気筒エンジンで構成されていました。」

「このとき」は1966年を指すのでしょうが、1966年の350㏄はRC173、4気筒です。「この頃」ならまあまあかなと思います。

「500㏄4気筒」は珍しくもなんともないですね。

016 THE SCENE from scenes / 1966 GP50――熾烈な戦いの先にあった悲運

多分、ホンダが日本GPをボイコットしたことでしょう。ホンダに乗り50㏄チャンピオンを争っていたルイジ・タベリにとっては不運だったと思いますが、ホンダにとってはホンダの意志としてボイコットしたのですから「悲運」もへったくれもないと思います。

020 Machine Gallery / 50cc Two Cylinders[1966 RC116]

036 Machine Gallery / 125cc Five Cylinders[1966 RC149]

060 Machine Gallery / 250cc Six Cylinders[1967 RC166]

cylindersと複数形になっています。RC116を例に取ると、エンジンの種類の示す時はtwo cylinder、「RC116には気筒が2つある」という意味ならRC116 has two cylindersだと思います。この記事の場合は単数形が適切かなと。

026 切磋琢磨したライバル達①小排気量の牙城を築いたスズキ

50㏄クラス、スズキは1962、63年にクライトラー、1964年はホンダとタイトル争いを演じました。125ccクラスでは1961、62年はホンダ、63年はスズキ、64年はホンダ、65年はスズキがタイトルを獲得しましたが、このスズキが「小排気量の牙城」ですか・・・

090 350㏄6年連続完全制覇の誉れ、500㏄全クラス制覇に向けた最後の砦

「500㏄全クラス制覇」・・・マニュファクチャラーズ選手権と個人選手権の両方という意味なのかな・・・両選手権の区別は「クラス」ではないと思いますが。

「~に向けた最後の砦」というと、ホンダの砦のように読めるのではないでしょうか。「残された最後の砦」ならまだ分ります。

ただ、「砦」は何かを守るためのものですので、戦闘とは関係ない事柄において「目標とするもの」の比喩表現としてはあまり適当ではないかと思います。

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性