JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

IOM TT Paddock Scenes 1960

https://www.youtube.com/watch?v=qmRVzl1oaSA

コメント欄にあるように、1960年ではなく1966年のマン島TTで、レース中の映像もあります。

撮影したFreddie Hawken は元TTライダーということですが、その成績は次のとおりです。

https://www.imuseum.im/search/collections/people/mnh-agent-1276479.html

個人が撮影したフィルムがこういう形で公になる時代の幸せを感じる映像です。

コメント欄にあるように、1960年ではなく1966年のマン島TTで、レース中の映像もあります。

撮影したFreddie Hawken は元TTライダーということですが、その成績は次のとおりです。

https://www.imuseum.im/search/collections/people/mnh-agent-1276479.html

個人が撮影したフィルムがこういう形で公になる時代の幸せを感じる映像です。

PR

ヤマハ125㏄ロータリーディスクバルブ単気筒(1983)

ヤマハコミュニケーションプラザでレストアが始まりました。

https://www.facebook.com/YamahaCommunicationPlaza/posts/3216354231811557

私が1985年に東海地方で、2005年に関東地方で見たマシンと同一個体のようです。そうだとするなら、里帰りしたことになりますね。

コメント欄では0W37になっていますが、「37」は1977年頃に登場したの125㏄ピストンバルブのマシンのはず。

1983年のロータリーディスクバルブのマシンが0W37なのでしょうか?1982年にはロードレーサー、モトクロッサーのコードが0W60番台になっているのに・・・0Wコードは機種記号である前にプロジェクト記号であり予算の管理記号でもあるので、0W37が間違いだとは断定できませんが。

さて、このマシン、1983年の全日本選手権を江崎正選手の手で走りました。1983年から全日本選手権ではファクトリーマシンもポイント対象になったのです。

ここから私の記憶なので、全てあやふやです。信用しないように。

最終戦日本GP、レーススタート前に小雨が降りだし、グリッド上でこのマシンのタイヤを交換(スリック→TT100へ?)したのですが、これが結果的に失敗でした。雨はすぐに止んでしまったのです。

https://www.facebook.com/YamahaCommunicationPlaza/posts/3216354231811557

私が1985年に東海地方で、2005年に関東地方で見たマシンと同一個体のようです。そうだとするなら、里帰りしたことになりますね。

コメント欄では0W37になっていますが、「37」は1977年頃に登場したの125㏄ピストンバルブのマシンのはず。

1983年のロータリーディスクバルブのマシンが0W37なのでしょうか?1982年にはロードレーサー、モトクロッサーのコードが0W60番台になっているのに・・・0Wコードは機種記号である前にプロジェクト記号であり予算の管理記号でもあるので、0W37が間違いだとは断定できませんが。

さて、このマシン、1983年の全日本選手権を江崎正選手の手で走りました。1983年から全日本選手権ではファクトリーマシンもポイント対象になったのです。

ここから私の記憶なので、全てあやふやです。信用しないように。

最終戦日本GP、レーススタート前に小雨が降りだし、グリッド上でこのマシンのタイヤを交換(スリック→TT100へ?)したのですが、これが結果的に失敗でした。雨はすぐに止んでしまったのです。

スズキ 青谷テストコース

2015年にブログで取り上げましたが、年内着工が発表されました。1964年に竣工した竜洋テストコースは「予備的に使う可能性もある」とのことです。

https://www.at-s.com/news/article/economy/shizuoka/800170.html

こちらの資料中の図からすると最長直線距離は1km程度でしょう。

1973年 本田技研工業創立25周年

1973年といえば第一次石油ショックを思い出しますが、本田技研にとっては創立25周年にあたりました。今になって思えば「25歳」の本田技研は本当に若々しい企業だったと思います。ヤマハ発動機に至っては1973年はまだ「18歳」でしたし、鈴鹿サーキットはまだ開業11年でした。あれから47年、時間が経つのは早いものです。

本田技研工業創立25周年記念行事として荒川テストコースで1960年代のレーシングマシンが走ったことは当時の雑誌で知っていましたが、写真も少なく大した取り上げ方ではありませんでした。

ところが、カメラマン担当だった元社員の方が当時の写真を多数公開されています。

https://4travel.jp/travelogue/10484193

これらのマシンは、走行のために分解整備等々が施されたと思いますし、その過程で別機種の部品等が装着されたものもあるようですが、それでも貴重な写真ばかりですので、ぜひご覧ください。

本田技研工業創立25周年記念行事として荒川テストコースで1960年代のレーシングマシンが走ったことは当時の雑誌で知っていましたが、写真も少なく大した取り上げ方ではありませんでした。

ところが、カメラマン担当だった元社員の方が当時の写真を多数公開されています。

https://4travel.jp/travelogue/10484193

これらのマシンは、走行のために分解整備等々が施されたと思いますし、その過程で別機種の部品等が装着されたものもあるようですが、それでも貴重な写真ばかりですので、ぜひご覧ください。

ヤマハのウエブサイト

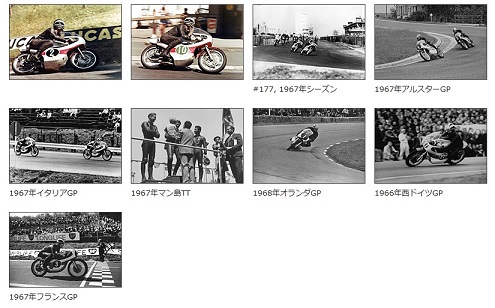

フィル・リードについて書かれたヤマハのウェブサイト日本語版の頁の写真説明。

https://global.yamaha-motor.com/jp/race/wgp-50th/race_archive/riders/phil_read/

英語版はこちら。

https://global.yamaha-motor.com/race/wgp-50th/race_archive/riders/phil_read/

日本語版と英語版で説明が異なっています。

1 上段左端 英語版のみ「Italy GP in 1967」とあります。これは1967年125㏄マン島TTで、撮影地点はラムゼイヘアピンです。

2 上段左から2番目 英語版のみ「Tourist Trophy in 1967~」とあります。これは1968年250㏄マン島TTで、撮影地点はパーリアメントスクエアです。なお、同じ写真がこの記事(リンク)で取り上げたhttps://lrnc.cc/_ct/17133761で使われていますが、同じ誤りをしています。

3 上段左から3番目 日本語版は「♯177、1967年シーズン」、英語版は「The Netherlands GP in 1967」とあります。これは1968年125cc西ドイツGPです。

4 上段右端 日本語版は「1967年アルスターGP」、英語版は「West German GP in 1966」とあります。これは1966年250㏄チェコスロバキアGPです。

5 中段左端 日本語版は「1967年イタリアGP」、英語版は「France GP in 1967」とあります。これは1968年125㏄西ドイツGPです。

6 中段左から2番目 日本語版のみ「1967年マン島TT」とあります。正解です。125㏄クラスです。

7 中段左から3番目 日本語版のみ「1968年オランダGP」とあります。1965年250㏄オランダGPです。

8 中段右端 日本語版のみ「1966年西ドイツGP」とあります。1966年250㏄東ドイツGPです。

9 下段 日本語版のみ「1967年フランスGP」とあります。正解です。125㏄クラスです。

今のライター氏は幸せです。こんな優れたサイトがあるのですから。http://www.iom1960.com/menu.html(元スズキの中野広之氏のサイト)。この中の写真集、例えば1966年のhttp://www.iom1960.com/photo/1966-photo/1966-photo-1.htmlと対比する努力を惜しまなければ、上のような誤りは誰でも避けられると思います。

そして、そういうことを数回行うだけで、当時はサーキットによって風景が大きく異なることや、開催地によってゼッケン番号の付け方等に差があること等が分るようなります。少なくともマン島のような公道サーキットの写真を常設サーキットと見誤ることはなくなります。漫然と仕事をしていては何も進歩しないのは、どの世界でも同じです。

https://global.yamaha-motor.com/jp/race/wgp-50th/race_archive/riders/phil_read/

英語版はこちら。

https://global.yamaha-motor.com/race/wgp-50th/race_archive/riders/phil_read/

日本語版と英語版で説明が異なっています。

1 上段左端 英語版のみ「Italy GP in 1967」とあります。これは1967年125㏄マン島TTで、撮影地点はラムゼイヘアピンです。

2 上段左から2番目 英語版のみ「Tourist Trophy in 1967~」とあります。これは1968年250㏄マン島TTで、撮影地点はパーリアメントスクエアです。なお、同じ写真がこの記事(リンク)で取り上げたhttps://lrnc.cc/_ct/17133761で使われていますが、同じ誤りをしています。

3 上段左から3番目 日本語版は「♯177、1967年シーズン」、英語版は「The Netherlands GP in 1967」とあります。これは1968年125cc西ドイツGPです。

4 上段右端 日本語版は「1967年アルスターGP」、英語版は「West German GP in 1966」とあります。これは1966年250㏄チェコスロバキアGPです。

5 中段左端 日本語版は「1967年イタリアGP」、英語版は「France GP in 1967」とあります。これは1968年125㏄西ドイツGPです。

6 中段左から2番目 日本語版のみ「1967年マン島TT」とあります。正解です。125㏄クラスです。

7 中段左から3番目 日本語版のみ「1968年オランダGP」とあります。1965年250㏄オランダGPです。

8 中段右端 日本語版のみ「1966年西ドイツGP」とあります。1966年250㏄東ドイツGPです。

9 下段 日本語版のみ「1967年フランスGP」とあります。正解です。125㏄クラスです。

今のライター氏は幸せです。こんな優れたサイトがあるのですから。http://www.iom1960.com/menu.html(元スズキの中野広之氏のサイト)。この中の写真集、例えば1966年のhttp://www.iom1960.com/photo/1966-photo/1966-photo-1.htmlと対比する努力を惜しまなければ、上のような誤りは誰でも避けられると思います。

そして、そういうことを数回行うだけで、当時はサーキットによって風景が大きく異なることや、開催地によってゼッケン番号の付け方等に差があること等が分るようなります。少なくともマン島のような公道サーキットの写真を常設サーキットと見誤ることはなくなります。漫然と仕事をしていては何も進歩しないのは、どの世界でも同じです。

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[08/23 野田]

[02/01 Kuboi]

[01/19 野田]

[01/18 Kuboi]

[01/16 野田]

[01/16 野田]

[01/14 Kuboi]

[01/13 野田]

[01/13 Kuboi]

[01/13 野田]

最新記事

(08/25)

(08/23)

(08/13)

(08/12)

(08/07)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性