JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

Clypseコース

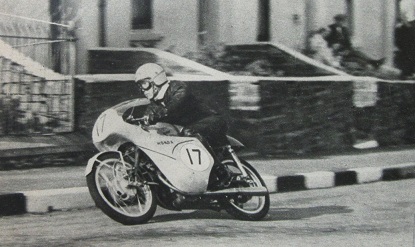

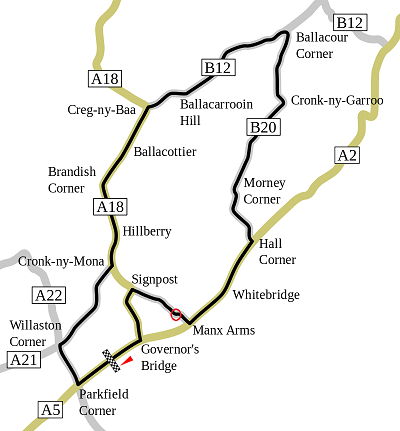

マン島TTといえばマウンテンコースが有名ですが、1950年代、125㏄、250㏄、サイドカーでクリップスコースが使用されました。125㏄、サイドカーが1954~1959、250㏄が1955~1959です。ですから1959年のホンダのマン島TT初出場はクリップスコース最後の年でした。

その時の鈴木淳三のこの写真がどの地点で撮影されたのか特定しました。

現在の同地点。歩道の縁石の塗装が消えていますが、それ以外は基本的に昔のまま。

この地点はコース図の赤丸の箇所です。

その時の鈴木淳三のこの写真がどの地点で撮影されたのか特定しました。

現在の同地点。歩道の縁石の塗装が消えていますが、それ以外は基本的に昔のまま。

この地点はコース図の赤丸の箇所です。

PR

得点が同点の場合の扱い(3月23、25日追記)

1967年の500㏄クラスはアゴスチーニとヘイルウッドが有効得点46点で同点、優勝回数も5回で同じですが、アゴスチーニがチャンピオンになりました。このことについて「ホンダWGP参戦60周年 挑戦と勝利の軌跡」48頁では「~同点。優勝回数も同じ(5勝)だったが、総合ポイントで6点負け~」とあり、有効得点が同点で優勝回数も同じなら、全レースで挙げたポイント全ての合計点でランキングが決まるとされています。

有効得点が同点の場合は優勝回数で決まるとされる前は、有効得点の算定対象得点の次の得点で決まっていました。次例で説明します。

・レース数11で有効得点はベスト6戦の成績を算定

・Aライダーの戦績が、1位4回、2位2回、3位2回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

・Bライダーの戦績が、1位4回、2位2回、4位5回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

(1位から6位までの各得点は8、6、4、3、2、1)

この場合、有効得点に算入した「優勝4回、2位2回」の次の戦績、つまりAライダーの4点(3位)、Bライダーの3点(4位)が比較されてAライダーがチャンピオンということになります。総合得点はAライダー52点、Bライダー59点ですが。

そして、これが優勝回数で決まるようにレギュレーションが改訂されたのです。レギュレーションが改訂されていきなり総合得点が出てくることが不自然です。改訂前、改訂後の流れからすると、優勝回数が同じなら「2位の回数」で決まるのが自然です。

「ホンダWGP参戦60周年 挑戦と勝利の軌跡」のライター氏がどんな資料を読んで「~総合ポイントで6点負け~」と書いたのか知りたいところです。

これは想像ですが、

〇レギュレーションでは得点の算定法が記述されているだけであって、日本語の「有効」に相当する言葉は使われていない。

〇「総合得点」という言葉から「総合」された得点に意味があるように読めるが、本来は「単純合計得点」とすべきもの。ランキング表を作成するときに本来の得点(有効得点)だけでなく、単純合計した得点が記載されることがあるだけ。

〇1967年500㏄クラスの場合、優勝回数が同じで単純合計点でアゴスチーニが上位なので、単純合計点で決まったとライター氏が勘違いした。

なお、1969年のサイドカー世界選手権のランキングを見ると、Schauzu、Linnarzの有効得点は38点と同点で、総合得点はSchauzu38点(有効得点と同じ)、Linnarz50点でしたが、2位の回数(2対1)でSchauzuが上位になっています。

(3月23日追記)

50 YEARS OF MOTO GRAND PRIX(Hazleton Publishing 1999)では、"Both had won five rounds so second places came into play"とされています。Bothはもちろんアゴスチーニとヘイルウッドです。

(3月25日追記)

こちらも「総得点」派の記事です。

https://lrnc.cc/_ct/17153034

有効得点が同点の場合は優勝回数で決まるとされる前は、有効得点の算定対象得点の次の得点で決まっていました。次例で説明します。

・レース数11で有効得点はベスト6戦の成績を算定

・Aライダーの戦績が、1位4回、2位2回、3位2回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

・Bライダーの戦績が、1位4回、2位2回、4位5回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

(1位から6位までの各得点は8、6、4、3、2、1)

この場合、有効得点に算入した「優勝4回、2位2回」の次の戦績、つまりAライダーの4点(3位)、Bライダーの3点(4位)が比較されてAライダーがチャンピオンということになります。総合得点はAライダー52点、Bライダー59点ですが。

そして、これが優勝回数で決まるようにレギュレーションが改訂されたのです。レギュレーションが改訂されていきなり総合得点が出てくることが不自然です。改訂前、改訂後の流れからすると、優勝回数が同じなら「2位の回数」で決まるのが自然です。

「ホンダWGP参戦60周年 挑戦と勝利の軌跡」のライター氏がどんな資料を読んで「~総合ポイントで6点負け~」と書いたのか知りたいところです。

これは想像ですが、

〇レギュレーションでは得点の算定法が記述されているだけであって、日本語の「有効」に相当する言葉は使われていない。

〇「総合得点」という言葉から「総合」された得点に意味があるように読めるが、本来は「単純合計得点」とすべきもの。ランキング表を作成するときに本来の得点(有効得点)だけでなく、単純合計した得点が記載されることがあるだけ。

〇1967年500㏄クラスの場合、優勝回数が同じで単純合計点でアゴスチーニが上位なので、単純合計点で決まったとライター氏が勘違いした。

なお、1969年のサイドカー世界選手権のランキングを見ると、Schauzu、Linnarzの有効得点は38点と同点で、総合得点はSchauzu38点(有効得点と同じ)、Linnarz50点でしたが、2位の回数(2対1)でSchauzuが上位になっています。

(3月23日追記)

50 YEARS OF MOTO GRAND PRIX(Hazleton Publishing 1999)では、"Both had won five rounds so second places came into play"とされています。Bothはもちろんアゴスチーニとヘイルウッドです。

(3月25日追記)

こちらも「総得点」派の記事です。

https://lrnc.cc/_ct/17153034

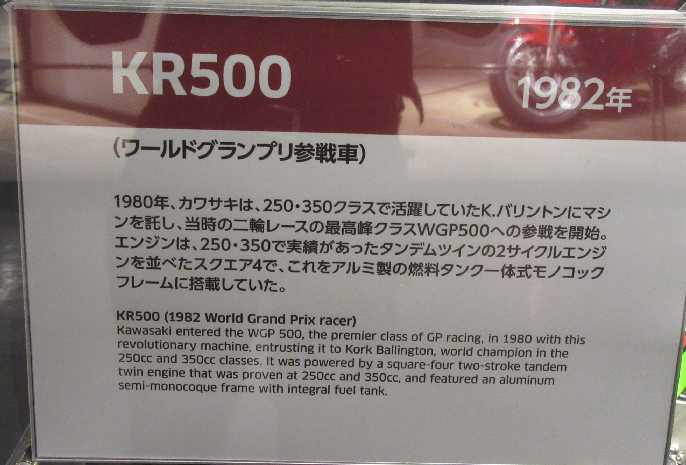

カワサキワールドのKR500

カワサキワールドに久しぶりに行ってきました。

これは何年か前の特別展で展示されたKR500。

http://jfrmc.ganriki.net/bekkan/k/kr500/kr500.htm

で、今回、展示されているKR500の説明書きはこれ。この説明、1980年型については正しいんですが、展示されているのは1982年型です。1982年型は「アルミ製の燃料タンク一体式モノコックフレーム」ではありません。燃料タンクは(普通のバイクと同じように)フレームとは別部品です。

これは何年か前の特別展で展示されたKR500。

http://jfrmc.ganriki.net/bekkan/k/kr500/kr500.htm

で、今回、展示されているKR500の説明書きはこれ。この説明、1980年型については正しいんですが、展示されているのは1982年型です。1982年型は「アルミ製の燃料タンク一体式モノコックフレーム」ではありません。燃料タンクは(普通のバイクと同じように)フレームとは別部品です。

岩国基地フレンドシップデー

行ってきました。5月の連休は家庭の事情で無理だったのですが、今年は4月中旬になってからなんとか5月連休の予定が空きました。いつも岩国は無理だと思っていたので、「あれ?岩国に行けるかも」と気が付いたのは4月末。

日程は空いたのですが、連休・・・切符はなんとか確保しましたが、宿泊施設は無理、この年になってインターネットカフェを初体験しました。岩国駅から基地まで、シャトルバスは待ち時間があてにならないので、信頼できる自分の足で基地まで。西門を入り手荷物検査受けたのは8時少し前。そこから展示スペースまでが遠かった。

岩国は2014年に海自のイベントに行きましたが、今回は米軍と自衛隊の共催なので展示機数もかなり多く・・・詳しく紹介される方がいるでしょうからあえて書きません。

今回の(私にとっての)目玉の一つ、F35B。

これは展示のみで、これとは別の機体がまずデモ飛行。そしてイベントの最後でも2機飛びました。

予定にあったF16のデモも1回だけかと思っていたら2回行われ、MV22オスプレイもこれでもかと飛行。FA18D、KC130の飛行もあり、大満足。自衛隊では築城のF2がリモートで飛行展示したのみで、海自の飛行がなかったのが残念ですが、民間空港も兼ねたこの基地では、時間的に無理なのかな?

米軍基地ならではの食べ物ですが、ものすごい人で店に並ぶ時間が惜しいので、アメリカの菓子と土産に買っただけでした。

イベント終了後は往路と同じように岩国駅まで徒歩。いい運動になりました。交通も少し時間をかければ広島発の新幹線自由席に乗れるので楽でした。

でも、今日がお休みでよかった。

日程は空いたのですが、連休・・・切符はなんとか確保しましたが、宿泊施設は無理、この年になってインターネットカフェを初体験しました。岩国駅から基地まで、シャトルバスは待ち時間があてにならないので、信頼できる自分の足で基地まで。西門を入り手荷物検査受けたのは8時少し前。そこから展示スペースまでが遠かった。

岩国は2014年に海自のイベントに行きましたが、今回は米軍と自衛隊の共催なので展示機数もかなり多く・・・詳しく紹介される方がいるでしょうからあえて書きません。

今回の(私にとっての)目玉の一つ、F35B。

これは展示のみで、これとは別の機体がまずデモ飛行。そしてイベントの最後でも2機飛びました。

予定にあったF16のデモも1回だけかと思っていたら2回行われ、MV22オスプレイもこれでもかと飛行。FA18D、KC130の飛行もあり、大満足。自衛隊では築城のF2がリモートで飛行展示したのみで、海自の飛行がなかったのが残念ですが、民間空港も兼ねたこの基地では、時間的に無理なのかな?

米軍基地ならではの食べ物ですが、ものすごい人で店に並ぶ時間が惜しいので、アメリカの菓子と土産に買っただけでした。

イベント終了後は往路と同じように岩国駅まで徒歩。いい運動になりました。交通も少し時間をかければ広島発の新幹線自由席に乗れるので楽でした。

でも、今日がお休みでよかった。

並列4気筒の動力の取り出し方(2)

(3)クランク中央

〇(チェーンラインが車体左の場合)ギアボックス部分が左側に寄り、チェーンラインが車体中央から大きく外れるため、エンジンを右側に寄せなければならない。

〇クラッチが奥まった場所になるため、乾式クラッチが冷えにくい。

このように考えていくと、ジャックシャフトなしでは何れの取り出し位置にも短所が多いことが分る。

ジャックシャフトを設ければ(1軸増え機械損失が増える短所はあるが)チェーンラインの問題は解決できるし、その上でクランク中央から動力を取り出せばクランク捻じれ・撓みの解決できる。

そしてヤマハ2ストローク並列4気筒がクランク2分割していた理由は次のようなことだろう

〇元々、250/350cc2気筒を2基繋げるコンセプトなので2分割が前提。

〇2分割であれば、クランクシャフトの一部が焼付いたとしても4気筒全て交換する必要がない長所もある。したがってあえて2分割する方針を変更する理由もなかった。

4ストローク並列4気筒は?詳しくは触れないが次のことを指摘しておこう。

かつて国産市販車では

A:クランク中央からチェーンでジャックシャフト駆動

B:3-4気筒間(Z1では4番気筒左クランクウェブをギアにして)からクラッチギア駆動

の2通りあった。Aでわざわざ信頼性の低いチェーンを使用しジャックシャフトという余計な軸を設けていたのは、これが一体クランク+プレーンベアリングであり、一体クランクに精密歯車を加工することができなかったからである。1976年に登場したホンダRCBも、プレーンベアリングにも関わらずクランクシャフトを2分割していたのは、精密加工した別部品のギアをクランクシャフト中央に配置するため。

そして一体クランクシャフトに精密歯車を加工できるようになると(1979年頃登場)、Aは徐々に姿を消していったのである。

〇(チェーンラインが車体左の場合)ギアボックス部分が左側に寄り、チェーンラインが車体中央から大きく外れるため、エンジンを右側に寄せなければならない。

〇クラッチが奥まった場所になるため、乾式クラッチが冷えにくい。

このように考えていくと、ジャックシャフトなしでは何れの取り出し位置にも短所が多いことが分る。

ジャックシャフトを設ければ(1軸増え機械損失が増える短所はあるが)チェーンラインの問題は解決できるし、その上でクランク中央から動力を取り出せばクランク捻じれ・撓みの解決できる。

そしてヤマハ2ストローク並列4気筒がクランク2分割していた理由は次のようなことだろう

〇元々、250/350cc2気筒を2基繋げるコンセプトなので2分割が前提。

〇2分割であれば、クランクシャフトの一部が焼付いたとしても4気筒全て交換する必要がない長所もある。したがってあえて2分割する方針を変更する理由もなかった。

4ストローク並列4気筒は?詳しくは触れないが次のことを指摘しておこう。

かつて国産市販車では

A:クランク中央からチェーンでジャックシャフト駆動

B:3-4気筒間(Z1では4番気筒左クランクウェブをギアにして)からクラッチギア駆動

の2通りあった。Aでわざわざ信頼性の低いチェーンを使用しジャックシャフトという余計な軸を設けていたのは、これが一体クランク+プレーンベアリングであり、一体クランクに精密歯車を加工することができなかったからである。1976年に登場したホンダRCBも、プレーンベアリングにも関わらずクランクシャフトを2分割していたのは、精密加工した別部品のギアをクランクシャフト中央に配置するため。

そして一体クランクシャフトに精密歯車を加工できるようになると(1979年頃登場)、Aは徐々に姿を消していったのである。

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

最新記事

(01/17)

(01/16)

(01/15)

(01/15)

(01/14)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性