JFRMCブログ

レーシングマシンについての記事は「その他」にもあります。

2020鈴鹿8時間耐久レースは中止

https://news.yahoo.co.jp/articles/5d91d8d70d2790f6ea5e10bf05ead1f01405a4ed

11月開催で準備が進められていましたが中止になりました。現状では止むを得ない判断だと思います。

1978年の8時間耐久レースを見に行きました。土曜日午前中の予選はグランドスタンドで、午後のノービス125、ジュニア125㏄レースはヘアピンで、18時からの練習走行はグランドスタンドで見た記憶です。日曜日のレースはグランドスタンド→最終コーナー出口→入口→ヘアピン→逆順でスタンドに戻る、で見ました。

当時は夏といっても近年と違ってそんなに暑くなかったし、日陰は涼しかった記憶です。ただ、日差しは強くて、78年は日焼け対策が不十分で、ばててしまいましたが、79年以降は日焼け対策等をするようになり、そんなに疲れなかったと思います。若かったなあ。

記憶では1978年は土日共に晴れ、1979年は土曜日は薄曇りで午後ににわか雨が降り、日曜日は曇り時々晴れ、1980年は金曜日は晴れで土曜日は曇り後雨(4時間耐久は雨中)、日曜日は晴れでした。

あれから40年余りですが、当時のレースそのものの記憶は今でも鮮明です。

11月開催で準備が進められていましたが中止になりました。現状では止むを得ない判断だと思います。

1978年の8時間耐久レースを見に行きました。土曜日午前中の予選はグランドスタンドで、午後のノービス125、ジュニア125㏄レースはヘアピンで、18時からの練習走行はグランドスタンドで見た記憶です。日曜日のレースはグランドスタンド→最終コーナー出口→入口→ヘアピン→逆順でスタンドに戻る、で見ました。

当時は夏といっても近年と違ってそんなに暑くなかったし、日陰は涼しかった記憶です。ただ、日差しは強くて、78年は日焼け対策が不十分で、ばててしまいましたが、79年以降は日焼け対策等をするようになり、そんなに疲れなかったと思います。若かったなあ。

記憶では1978年は土日共に晴れ、1979年は土曜日は薄曇りで午後ににわか雨が降り、日曜日は曇り時々晴れ、1980年は金曜日は晴れで土曜日は曇り後雨(4時間耐久は雨中)、日曜日は晴れでした。

あれから40年余りですが、当時のレースそのものの記憶は今でも鮮明です。

PR

スリックタイヤ導入はいつ?(加筆あり)

https://www.as-web.jp/bike/585500?all

によると「1974年」だそうですが、誤りです。

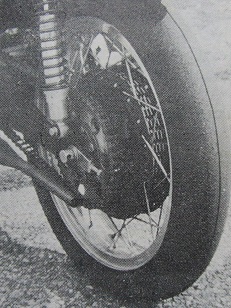

1973年の雑誌にグッドイヤーのスリックタイヤの記事があります。国内レースでもカワサキH2R(750㏄)等に装着され出場しています。これは1973年4月、鈴鹿での全日本選手権第2戦で和田正宏のH2Rに装着されたグッドイヤーのスリックタイヤ。

カワサキのアメリカ現地法人KMCでレース活動に携わったランディ・ホールが著したLEAN, MEAN AND LIME GREEN Volume One by Randy Hall, BRG Multimedia 2018によると、アメリカのレースでスリックタイヤが用いられたのは1972年シーズン途中からで、グッドイヤーがスリックタイヤの開発を始めたのは1971年とのことです。

グッドイヤーのスリックは、アメリカの750㏄レースの高速化の中で開発が進められましたが、当時、ヤマハに実戦で走らせられる750㏄レーサーはありませんでした。ヤマハ750㏄レーサーが実戦デビューしたのが1974年ですから、冒頭の記事の「1974年」は「ヤマハにとって」ということなのかもしれません。

によると「1974年」だそうですが、誤りです。

1973年の雑誌にグッドイヤーのスリックタイヤの記事があります。国内レースでもカワサキH2R(750㏄)等に装着され出場しています。これは1973年4月、鈴鹿での全日本選手権第2戦で和田正宏のH2Rに装着されたグッドイヤーのスリックタイヤ。

カワサキのアメリカ現地法人KMCでレース活動に携わったランディ・ホールが著したLEAN, MEAN AND LIME GREEN Volume One by Randy Hall, BRG Multimedia 2018によると、アメリカのレースでスリックタイヤが用いられたのは1972年シーズン途中からで、グッドイヤーがスリックタイヤの開発を始めたのは1971年とのことです。

グッドイヤーのスリックは、アメリカの750㏄レースの高速化の中で開発が進められましたが、当時、ヤマハに実戦で走らせられる750㏄レーサーはありませんでした。ヤマハ750㏄レーサーが実戦デビューしたのが1974年ですから、冒頭の記事の「1974年」は「ヤマハにとって」ということなのかもしれません。

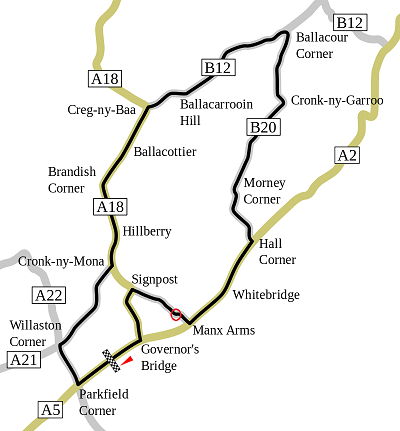

Clypseコース

マン島TTといえばマウンテンコースが有名ですが、1950年代、125㏄、250㏄、サイドカーでクリップスコースが使用されました。125㏄、サイドカーが1954~1959、250㏄が1955~1959です。ですから1959年のホンダのマン島TT初出場はクリップスコース最後の年でした。

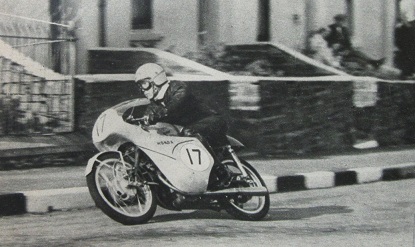

その時の鈴木淳三のこの写真がどの地点で撮影されたのか特定しました。

現在の同地点。歩道の縁石の塗装が消えていますが、それ以外は基本的に昔のまま。

この地点はコース図の赤丸の箇所です。

その時の鈴木淳三のこの写真がどの地点で撮影されたのか特定しました。

現在の同地点。歩道の縁石の塗装が消えていますが、それ以外は基本的に昔のまま。

この地点はコース図の赤丸の箇所です。

得点が同点の場合の扱い(3月23、25日追記)

1967年の500㏄クラスはアゴスチーニとヘイルウッドが有効得点46点で同点、優勝回数も5回で同じですが、アゴスチーニがチャンピオンになりました。このことについて「ホンダWGP参戦60周年 挑戦と勝利の軌跡」48頁では「~同点。優勝回数も同じ(5勝)だったが、総合ポイントで6点負け~」とあり、有効得点が同点で優勝回数も同じなら、全レースで挙げたポイント全ての合計点でランキングが決まるとされています。

有効得点が同点の場合は優勝回数で決まるとされる前は、有効得点の算定対象得点の次の得点で決まっていました。次例で説明します。

・レース数11で有効得点はベスト6戦の成績を算定

・Aライダーの戦績が、1位4回、2位2回、3位2回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

・Bライダーの戦績が、1位4回、2位2回、4位5回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

(1位から6位までの各得点は8、6、4、3、2、1)

この場合、有効得点に算入した「優勝4回、2位2回」の次の戦績、つまりAライダーの4点(3位)、Bライダーの3点(4位)が比較されてAライダーがチャンピオンということになります。総合得点はAライダー52点、Bライダー59点ですが。

そして、これが優勝回数で決まるようにレギュレーションが改訂されたのです。レギュレーションが改訂されていきなり総合得点が出てくることが不自然です。改訂前、改訂後の流れからすると、優勝回数が同じなら「2位の回数」で決まるのが自然です。

「ホンダWGP参戦60周年 挑戦と勝利の軌跡」のライター氏がどんな資料を読んで「~総合ポイントで6点負け~」と書いたのか知りたいところです。

これは想像ですが、

〇レギュレーションでは得点の算定法が記述されているだけであって、日本語の「有効」に相当する言葉は使われていない。

〇「総合得点」という言葉から「総合」された得点に意味があるように読めるが、本来は「単純合計得点」とすべきもの。ランキング表を作成するときに本来の得点(有効得点)だけでなく、単純合計した得点が記載されることがあるだけ。

〇1967年500㏄クラスの場合、優勝回数が同じで単純合計点でアゴスチーニが上位なので、単純合計点で決まったとライター氏が勘違いした。

なお、1969年のサイドカー世界選手権のランキングを見ると、Schauzu、Linnarzの有効得点は38点と同点で、総合得点はSchauzu38点(有効得点と同じ)、Linnarz50点でしたが、2位の回数(2対1)でSchauzuが上位になっています。

(3月23日追記)

50 YEARS OF MOTO GRAND PRIX(Hazleton Publishing 1999)では、"Both had won five rounds so second places came into play"とされています。Bothはもちろんアゴスチーニとヘイルウッドです。

(3月25日追記)

こちらも「総得点」派の記事です。

https://lrnc.cc/_ct/17153034

有効得点が同点の場合は優勝回数で決まるとされる前は、有効得点の算定対象得点の次の得点で決まっていました。次例で説明します。

・レース数11で有効得点はベスト6戦の成績を算定

・Aライダーの戦績が、1位4回、2位2回、3位2回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

・Bライダーの戦績が、1位4回、2位2回、4位5回だったとすると有効得点は8×4+6×2=44点

(1位から6位までの各得点は8、6、4、3、2、1)

この場合、有効得点に算入した「優勝4回、2位2回」の次の戦績、つまりAライダーの4点(3位)、Bライダーの3点(4位)が比較されてAライダーがチャンピオンということになります。総合得点はAライダー52点、Bライダー59点ですが。

そして、これが優勝回数で決まるようにレギュレーションが改訂されたのです。レギュレーションが改訂されていきなり総合得点が出てくることが不自然です。改訂前、改訂後の流れからすると、優勝回数が同じなら「2位の回数」で決まるのが自然です。

「ホンダWGP参戦60周年 挑戦と勝利の軌跡」のライター氏がどんな資料を読んで「~総合ポイントで6点負け~」と書いたのか知りたいところです。

これは想像ですが、

〇レギュレーションでは得点の算定法が記述されているだけであって、日本語の「有効」に相当する言葉は使われていない。

〇「総合得点」という言葉から「総合」された得点に意味があるように読めるが、本来は「単純合計得点」とすべきもの。ランキング表を作成するときに本来の得点(有効得点)だけでなく、単純合計した得点が記載されることがあるだけ。

〇1967年500㏄クラスの場合、優勝回数が同じで単純合計点でアゴスチーニが上位なので、単純合計点で決まったとライター氏が勘違いした。

なお、1969年のサイドカー世界選手権のランキングを見ると、Schauzu、Linnarzの有効得点は38点と同点で、総合得点はSchauzu38点(有効得点と同じ)、Linnarz50点でしたが、2位の回数(2対1)でSchauzuが上位になっています。

(3月23日追記)

50 YEARS OF MOTO GRAND PRIX(Hazleton Publishing 1999)では、"Both had won five rounds so second places came into play"とされています。Bothはもちろんアゴスチーニとヘイルウッドです。

(3月25日追記)

こちらも「総得点」派の記事です。

https://lrnc.cc/_ct/17153034

カワサキワールドのKR500

カワサキワールドに久しぶりに行ってきました。

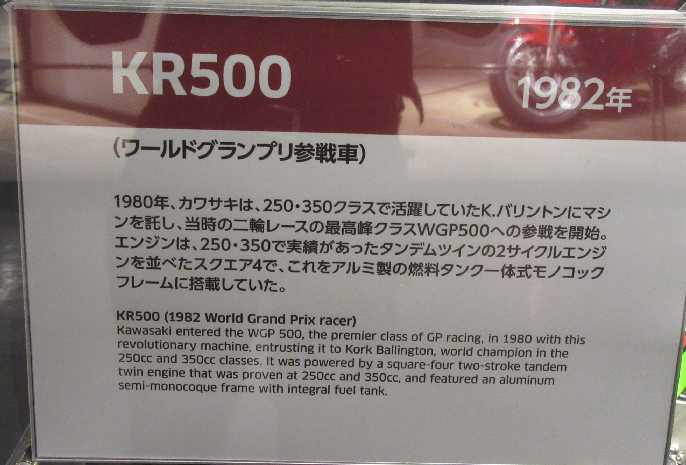

これは何年か前の特別展で展示されたKR500。

http://jfrmc.ganriki.net/bekkan/k/kr500/kr500.htm

で、今回、展示されているKR500の説明書きはこれ。この説明、1980年型については正しいんですが、展示されているのは1982年型です。1982年型は「アルミ製の燃料タンク一体式モノコックフレーム」ではありません。燃料タンクは(普通のバイクと同じように)フレームとは別部品です。

これは何年か前の特別展で展示されたKR500。

http://jfrmc.ganriki.net/bekkan/k/kr500/kr500.htm

で、今回、展示されているKR500の説明書きはこれ。この説明、1980年型については正しいんですが、展示されているのは1982年型です。1982年型は「アルミ製の燃料タンク一体式モノコックフレーム」ではありません。燃料タンクは(普通のバイクと同じように)フレームとは別部品です。

カレンダー

リンク

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[08/23 野田]

[02/01 Kuboi]

[01/19 野田]

[01/18 Kuboi]

[01/16 野田]

[01/16 野田]

[01/14 Kuboi]

[01/13 野田]

[01/13 Kuboi]

[01/13 野田]

最新記事

(09/05)

(09/02)

(08/25)

(08/23)

(08/13)

最新TB

プロフィール

HN:

野田健一

性別:

男性